開催期間は2019-10-14〜11-04(前期)、11-06〜11-24(後期)です。

展示が入れ替わり↓前期は右側の『五弦琵琶』、後期は左側です。

出品目録(P1−4)

出品目録(P1−4)

会場内の展示は、目録P4を参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

➢➢➢➢第1章・聖武天皇と光明皇后ゆかりの宝物

正倉院の錠前(江戸時代)や古櫃(こき 蓋付きの箱状で宝物の収納容器)、『法隆寺

献物帳(けんぶつちょう 聖武天皇の供養の為に献納した遺品リスト)』、『東大寺

献物帳(国家珍宝帳 四十九日に光明皇后が大仏に献納)』などが展示されていました。

図録によると、この2つが同時に公開されるのは「大変希有」だそうです。

『東大寺献物帳』の『五弦琵琶』の13行後、付箋のように「除物」と貼られていた

陽寳劔(ようほうけん)と陰寳劔(いんほうけん)は2010-11-06、大仏の足元から見つ

かったものだ!と思いました。

『平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)』は、トルコ石の青がラメのように

キラッと輝いていて、暗かったですが(苦笑)間近で見てもとても綺麗でした。

『海磯鏡(かいききょう)』は光明皇后が聖徳太子の命日(02−22)に法隆寺に献納

したものだそうです。

四方に山、中に水の流れ(河)、水の中に何かがあるのですが、暗くてよく見えず、

図録で船に乗った男性と判明(苦笑)

『銀平脱(黒漆に薄い銀を貼る)合子(ぎんへいだつのごうす』。聖武天皇の愛用品で、

碁石を入れていたそうです。12cm弱と小さいですが、クローバーのような模様で縁取り

されていて、蓋部分の鳥や象が可愛らしいデザインでした。

碁子(きし 碁石)は鳥のデザインで、赤と黒でした。

➢➢➢➢第2章・華麗なる染織美術

退色、欠けている部分があるものが殆どでしたが、それでも鮮やかさがよくわかり、

エキゾチックな文様と当時の技術の素晴らしさが伝わる=現物として残るのは物凄い

事だと思いました。

➢➢➢➢第3章・名香の世界

残念ながら白檀以外はどんな香りかわからず、芳香剤のサンプルのように(笑)体験

出来たら…と思いました。

『白石火舎(はくせきのかしゃ』。円形の大理石の香炉で、5頭の獅子が背伸びして

持ち上げるようなデザインで、獅子が可愛いかったです。

炉の中に当時の灰が残っていました。

『銅薫炉(どうのくんろ)』。上下に分かれる透かし彫りの球形の香炉です。

中の皿がどんな角度でも水平を保つように作られており、当時の唐(70カ国位と交流

があったとか)は凄かったんだな…と改めて思いました。

『銀薫炉(ぎんのくんろ)』。『銅薫炉』とほぼ同じですが、台座がついています。

下半分と台が明治時代のものだそうで、平成の模造品と並んで展示されていましたが、

個人的には明治時代の部分が一番いいと思いました(笑)

➢➢➢➢第4章・正倉院の琵琶

誰でも教科書で知っている、正倉院の宝物の中で多分一番人気(前期の目玉はこれ1点)

の『螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)』。

バラバラになっていたものを明治時代に補作、組み立て直したそうです。

手前に平成の模造品が置かれ、その音色が室内に響いていました。

最前列の人は立ち止まらないように促され、2列目以降はゆっくり見られますが隙間

からと、どちらも大変でした(苦笑)

…実物は心持ち丸みを帯びていて、画像とはこんなに違うのか!!………とただただ驚き、

ニスでも塗ったのかと思う程ツヤツヤキラキラ輝いていて、ラクダに乗る男性の濃淡=

レリーフのように「立体的に見える」部分の見事さ、背面の宝相華(ほうそうげ 空想

上の植物)が咲き誇る…線画通りにピシッと嵌め込まれた物凄い出来映え(明治時代の

修復箇所)に圧倒され、数度くるくる(笑)

本当に素晴らしかったです。

➢➢➢➢第5章・工芸美の共演

『ガラス皿』『瑠璃壺(るりのつぼ)』。

有名な『瑠璃杯(るりのつき)』(今回未出展)も恐らくこんな色…だとすると、教科

書等で目にするものはかなり明るい色(多分照明の関係)なんですね。

『瑠璃杯』は継ぎ目が真下に揃った円形の模様を貼り付けてあって、以前再現に挑戦

している番組を見ましたが、試作品全てが失敗(円形にならない、貼り付けても形が

歪み、継ぎ目を揃える段階まで行かない)、円形にする事自体が想像を絶する難易度と

知り、驚いた記憶があります。

欲を言えばこれも見たかったです。

➢➢➢➢第6章・宝物をまもる

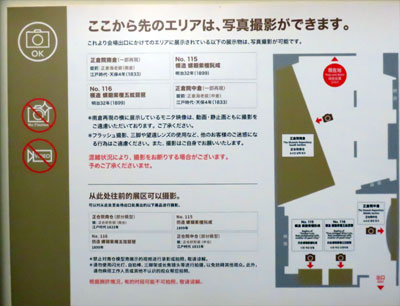

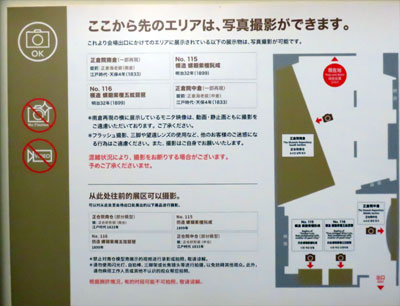

最後に実物大正倉院の模型と明治時代の『五弦琵琶』模造品があり、写真撮影出来る

ようになっていました。(フラッシュ禁止)

会場内の展示は、目録P4を参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

➢➢➢➢第1章・聖武天皇と光明皇后ゆかりの宝物

正倉院の錠前(江戸時代)や古櫃(こき 蓋付きの箱状で宝物の収納容器)、『法隆寺

献物帳(けんぶつちょう 聖武天皇の供養の為に献納した遺品リスト)』、『東大寺

献物帳(国家珍宝帳 四十九日に光明皇后が大仏に献納)』などが展示されていました。

図録によると、この2つが同時に公開されるのは「大変希有」だそうです。

『東大寺献物帳』の『五弦琵琶』の13行後、付箋のように「除物」と貼られていた

陽寳劔(ようほうけん)と陰寳劔(いんほうけん)は2010-11-06、大仏の足元から見つ

かったものだ!と思いました。

『平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)』は、トルコ石の青がラメのように

キラッと輝いていて、暗かったですが(苦笑)間近で見てもとても綺麗でした。

『海磯鏡(かいききょう)』は光明皇后が聖徳太子の命日(02−22)に法隆寺に献納

したものだそうです。

四方に山、中に水の流れ(河)、水の中に何かがあるのですが、暗くてよく見えず、

図録で船に乗った男性と判明(苦笑)

『銀平脱(黒漆に薄い銀を貼る)合子(ぎんへいだつのごうす』。聖武天皇の愛用品で、

碁石を入れていたそうです。12cm弱と小さいですが、クローバーのような模様で縁取り

されていて、蓋部分の鳥や象が可愛らしいデザインでした。

碁子(きし 碁石)は鳥のデザインで、赤と黒でした。

➢➢➢➢第2章・華麗なる染織美術

退色、欠けている部分があるものが殆どでしたが、それでも鮮やかさがよくわかり、

エキゾチックな文様と当時の技術の素晴らしさが伝わる=現物として残るのは物凄い

事だと思いました。

➢➢➢➢第3章・名香の世界

残念ながら白檀以外はどんな香りかわからず、芳香剤のサンプルのように(笑)体験

出来たら…と思いました。

『白石火舎(はくせきのかしゃ』。円形の大理石の香炉で、5頭の獅子が背伸びして

持ち上げるようなデザインで、獅子が可愛いかったです。

炉の中に当時の灰が残っていました。

『銅薫炉(どうのくんろ)』。上下に分かれる透かし彫りの球形の香炉です。

中の皿がどんな角度でも水平を保つように作られており、当時の唐(70カ国位と交流

があったとか)は凄かったんだな…と改めて思いました。

『銀薫炉(ぎんのくんろ)』。『銅薫炉』とほぼ同じですが、台座がついています。

下半分と台が明治時代のものだそうで、平成の模造品と並んで展示されていましたが、

個人的には明治時代の部分が一番いいと思いました(笑)

➢➢➢➢第4章・正倉院の琵琶

誰でも教科書で知っている、正倉院の宝物の中で多分一番人気(前期の目玉はこれ1点)

の『螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)』。

バラバラになっていたものを明治時代に補作、組み立て直したそうです。

手前に平成の模造品が置かれ、その音色が室内に響いていました。

最前列の人は立ち止まらないように促され、2列目以降はゆっくり見られますが隙間

からと、どちらも大変でした(苦笑)

…実物は心持ち丸みを帯びていて、画像とはこんなに違うのか!!………とただただ驚き、

ニスでも塗ったのかと思う程ツヤツヤキラキラ輝いていて、ラクダに乗る男性の濃淡=

レリーフのように「立体的に見える」部分の見事さ、背面の宝相華(ほうそうげ 空想

上の植物)が咲き誇る…線画通りにピシッと嵌め込まれた物凄い出来映え(明治時代の

修復箇所)に圧倒され、数度くるくる(笑)

本当に素晴らしかったです。

➢➢➢➢第5章・工芸美の共演

『ガラス皿』『瑠璃壺(るりのつぼ)』。

有名な『瑠璃杯(るりのつき)』(今回未出展)も恐らくこんな色…だとすると、教科

書等で目にするものはかなり明るい色(多分照明の関係)なんですね。

『瑠璃杯』は継ぎ目が真下に揃った円形の模様を貼り付けてあって、以前再現に挑戦

している番組を見ましたが、試作品全てが失敗(円形にならない、貼り付けても形が

歪み、継ぎ目を揃える段階まで行かない)、円形にする事自体が想像を絶する難易度と

知り、驚いた記憶があります。

欲を言えばこれも見たかったです。

➢➢➢➢第6章・宝物をまもる

最後に実物大正倉院の模型と明治時代の『五弦琵琶』模造品があり、写真撮影出来る

ようになっていました。(フラッシュ禁止)

↑「原品に比べると(中略)、構造・材質・文様・技法などを忠実に模して華やかな

造形を再現しようとする姿勢がうかがえます」

……素人目には平成の模造品(8年かかったとか)−新しいので違和感があるのを

差し引いても、線画が薄く、特にラクダの部分がピンぼけ状態で「え?!………」−と

比べると、明治時代の方が再現率が高く、これを1年で作った事にも驚きました。

↑「原品に比べると(中略)、構造・材質・文様・技法などを忠実に模して華やかな

造形を再現しようとする姿勢がうかがえます」

……素人目には平成の模造品(8年かかったとか)−新しいので違和感があるのを

差し引いても、線画が薄く、特にラクダの部分がピンぼけ状態で「え?!………」−と

比べると、明治時代の方が再現率が高く、これを1年で作った事にも驚きました。

➢➢まとめです。

TVで見ましたが、正倉院の宝物は9割が国産だとか。

でも、こうして展示されるものは殆どが外国産…

遙か昔になくなった国の宝物が、日本に渡った事で「現存する」のは、同じ国の歴史

がずっと続き(日本人は自覚がないけど世界史レベルで見ると奇跡に近い)、その

時代毎に大切にして次の時代へ引き継いできたからで、仏像の時も毎回痛感しますが、

本当に凄い事です。

(余談ですが、祇園祭のタペストリーも日本にしか残っていないものばかりだとか)

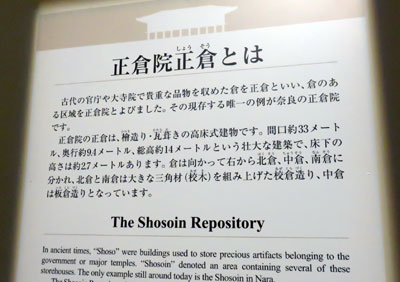

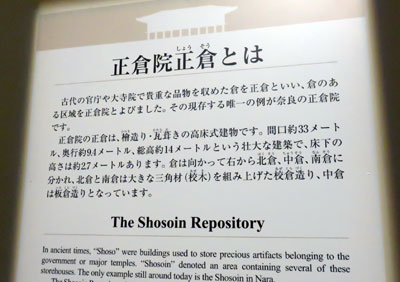

正倉院も想像していたよりかなり床下が高く( 2.7m)、イメージが掴めて良かっ

たです。

➢➢おまけです。

限定7種類のアクリルキーホルダー( 500円)があったので1回だけやったら、

『五弦琵琶』(約6cm)が出ました(嬉)

➢➢まとめです。

TVで見ましたが、正倉院の宝物は9割が国産だとか。

でも、こうして展示されるものは殆どが外国産…

遙か昔になくなった国の宝物が、日本に渡った事で「現存する」のは、同じ国の歴史

がずっと続き(日本人は自覚がないけど世界史レベルで見ると奇跡に近い)、その

時代毎に大切にして次の時代へ引き継いできたからで、仏像の時も毎回痛感しますが、

本当に凄い事です。

(余談ですが、祇園祭のタペストリーも日本にしか残っていないものばかりだとか)

正倉院も想像していたよりかなり床下が高く( 2.7m)、イメージが掴めて良かっ

たです。

➢➢おまけです。

限定7種類のアクリルキーホルダー( 500円)があったので1回だけやったら、

『五弦琵琶』(約6cm)が出ました(嬉)

|

出品目録(P1−4)

出品目録(P1−4)

会場内の展示は、目録P4を参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

➢➢➢➢第1章・聖武天皇と光明皇后ゆかりの宝物

正倉院の錠前(江戸時代)や古櫃(こき 蓋付きの箱状で宝物の収納容器)、『法隆寺

献物帳(けんぶつちょう 聖武天皇の供養の為に献納した遺品リスト)』、『東大寺

献物帳(国家珍宝帳 四十九日に光明皇后が大仏に献納)』などが展示されていました。

図録によると、この2つが同時に公開されるのは「大変希有」だそうです。

『東大寺献物帳』の『五弦琵琶』の13行後、付箋のように「除物」と貼られていた

陽寳劔(ようほうけん)と陰寳劔(いんほうけん)は2010-11-06、大仏の足元から見つ

かったものだ!と思いました。

『平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)』は、トルコ石の青がラメのように

キラッと輝いていて、暗かったですが(苦笑)間近で見てもとても綺麗でした。

『海磯鏡(かいききょう)』は光明皇后が聖徳太子の命日(02−22)に法隆寺に献納

したものだそうです。

四方に山、中に水の流れ(河)、水の中に何かがあるのですが、暗くてよく見えず、

図録で船に乗った男性と判明(苦笑)

『銀平脱(黒漆に薄い銀を貼る)合子(ぎんへいだつのごうす』。聖武天皇の愛用品で、

碁石を入れていたそうです。12cm弱と小さいですが、クローバーのような模様で縁取り

されていて、蓋部分の鳥や象が可愛らしいデザインでした。

碁子(きし 碁石)は鳥のデザインで、赤と黒でした。

➢➢➢➢第2章・華麗なる染織美術

退色、欠けている部分があるものが殆どでしたが、それでも鮮やかさがよくわかり、

エキゾチックな文様と当時の技術の素晴らしさが伝わる=現物として残るのは物凄い

事だと思いました。

➢➢➢➢第3章・名香の世界

残念ながら白檀以外はどんな香りかわからず、芳香剤のサンプルのように(笑)体験

出来たら…と思いました。

『白石火舎(はくせきのかしゃ』。円形の大理石の香炉で、5頭の獅子が背伸びして

持ち上げるようなデザインで、獅子が可愛いかったです。

炉の中に当時の灰が残っていました。

『銅薫炉(どうのくんろ)』。上下に分かれる透かし彫りの球形の香炉です。

中の皿がどんな角度でも水平を保つように作られており、当時の唐(70カ国位と交流

があったとか)は凄かったんだな…と改めて思いました。

『銀薫炉(ぎんのくんろ)』。『銅薫炉』とほぼ同じですが、台座がついています。

下半分と台が明治時代のものだそうで、平成の模造品と並んで展示されていましたが、

個人的には明治時代の部分が一番いいと思いました(笑)

➢➢➢➢第4章・正倉院の琵琶

誰でも教科書で知っている、正倉院の宝物の中で多分一番人気(前期の目玉はこれ1点)

の『螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)』。

バラバラになっていたものを明治時代に補作、組み立て直したそうです。

手前に平成の模造品が置かれ、その音色が室内に響いていました。

最前列の人は立ち止まらないように促され、2列目以降はゆっくり見られますが隙間

からと、どちらも大変でした(苦笑)

…実物は心持ち丸みを帯びていて、画像とはこんなに違うのか!!………とただただ驚き、

ニスでも塗ったのかと思う程ツヤツヤキラキラ輝いていて、ラクダに乗る男性の濃淡=

レリーフのように「立体的に見える」部分の見事さ、背面の宝相華(ほうそうげ 空想

上の植物)が咲き誇る…線画通りにピシッと嵌め込まれた物凄い出来映え(明治時代の

修復箇所)に圧倒され、数度くるくる(笑)

本当に素晴らしかったです。

➢➢➢➢第5章・工芸美の共演

『ガラス皿』『瑠璃壺(るりのつぼ)』。

有名な『瑠璃杯(るりのつき)』(今回未出展)も恐らくこんな色…だとすると、教科

書等で目にするものはかなり明るい色(多分照明の関係)なんですね。

『瑠璃杯』は継ぎ目が真下に揃った円形の模様を貼り付けてあって、以前再現に挑戦

している番組を見ましたが、試作品全てが失敗(円形にならない、貼り付けても形が

歪み、継ぎ目を揃える段階まで行かない)、円形にする事自体が想像を絶する難易度と

知り、驚いた記憶があります。

欲を言えばこれも見たかったです。

➢➢➢➢第6章・宝物をまもる

最後に実物大正倉院の模型と明治時代の『五弦琵琶』模造品があり、写真撮影出来る

ようになっていました。(フラッシュ禁止)

会場内の展示は、目録P4を参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

➢➢➢➢第1章・聖武天皇と光明皇后ゆかりの宝物

正倉院の錠前(江戸時代)や古櫃(こき 蓋付きの箱状で宝物の収納容器)、『法隆寺

献物帳(けんぶつちょう 聖武天皇の供養の為に献納した遺品リスト)』、『東大寺

献物帳(国家珍宝帳 四十九日に光明皇后が大仏に献納)』などが展示されていました。

図録によると、この2つが同時に公開されるのは「大変希有」だそうです。

『東大寺献物帳』の『五弦琵琶』の13行後、付箋のように「除物」と貼られていた

陽寳劔(ようほうけん)と陰寳劔(いんほうけん)は2010-11-06、大仏の足元から見つ

かったものだ!と思いました。

『平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)』は、トルコ石の青がラメのように

キラッと輝いていて、暗かったですが(苦笑)間近で見てもとても綺麗でした。

『海磯鏡(かいききょう)』は光明皇后が聖徳太子の命日(02−22)に法隆寺に献納

したものだそうです。

四方に山、中に水の流れ(河)、水の中に何かがあるのですが、暗くてよく見えず、

図録で船に乗った男性と判明(苦笑)

『銀平脱(黒漆に薄い銀を貼る)合子(ぎんへいだつのごうす』。聖武天皇の愛用品で、

碁石を入れていたそうです。12cm弱と小さいですが、クローバーのような模様で縁取り

されていて、蓋部分の鳥や象が可愛らしいデザインでした。

碁子(きし 碁石)は鳥のデザインで、赤と黒でした。

➢➢➢➢第2章・華麗なる染織美術

退色、欠けている部分があるものが殆どでしたが、それでも鮮やかさがよくわかり、

エキゾチックな文様と当時の技術の素晴らしさが伝わる=現物として残るのは物凄い

事だと思いました。

➢➢➢➢第3章・名香の世界

残念ながら白檀以外はどんな香りかわからず、芳香剤のサンプルのように(笑)体験

出来たら…と思いました。

『白石火舎(はくせきのかしゃ』。円形の大理石の香炉で、5頭の獅子が背伸びして

持ち上げるようなデザインで、獅子が可愛いかったです。

炉の中に当時の灰が残っていました。

『銅薫炉(どうのくんろ)』。上下に分かれる透かし彫りの球形の香炉です。

中の皿がどんな角度でも水平を保つように作られており、当時の唐(70カ国位と交流

があったとか)は凄かったんだな…と改めて思いました。

『銀薫炉(ぎんのくんろ)』。『銅薫炉』とほぼ同じですが、台座がついています。

下半分と台が明治時代のものだそうで、平成の模造品と並んで展示されていましたが、

個人的には明治時代の部分が一番いいと思いました(笑)

➢➢➢➢第4章・正倉院の琵琶

誰でも教科書で知っている、正倉院の宝物の中で多分一番人気(前期の目玉はこれ1点)

の『螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)』。

バラバラになっていたものを明治時代に補作、組み立て直したそうです。

手前に平成の模造品が置かれ、その音色が室内に響いていました。

最前列の人は立ち止まらないように促され、2列目以降はゆっくり見られますが隙間

からと、どちらも大変でした(苦笑)

…実物は心持ち丸みを帯びていて、画像とはこんなに違うのか!!………とただただ驚き、

ニスでも塗ったのかと思う程ツヤツヤキラキラ輝いていて、ラクダに乗る男性の濃淡=

レリーフのように「立体的に見える」部分の見事さ、背面の宝相華(ほうそうげ 空想

上の植物)が咲き誇る…線画通りにピシッと嵌め込まれた物凄い出来映え(明治時代の

修復箇所)に圧倒され、数度くるくる(笑)

本当に素晴らしかったです。

➢➢➢➢第5章・工芸美の共演

『ガラス皿』『瑠璃壺(るりのつぼ)』。

有名な『瑠璃杯(るりのつき)』(今回未出展)も恐らくこんな色…だとすると、教科

書等で目にするものはかなり明るい色(多分照明の関係)なんですね。

『瑠璃杯』は継ぎ目が真下に揃った円形の模様を貼り付けてあって、以前再現に挑戦

している番組を見ましたが、試作品全てが失敗(円形にならない、貼り付けても形が

歪み、継ぎ目を揃える段階まで行かない)、円形にする事自体が想像を絶する難易度と

知り、驚いた記憶があります。

欲を言えばこれも見たかったです。

➢➢➢➢第6章・宝物をまもる

最後に実物大正倉院の模型と明治時代の『五弦琵琶』模造品があり、写真撮影出来る

ようになっていました。(フラッシュ禁止)

↑「原品に比べると(中略)、構造・材質・文様・技法などを忠実に模して華やかな

造形を再現しようとする姿勢がうかがえます」

……素人目には平成の模造品(8年かかったとか)−新しいので違和感があるのを

差し引いても、線画が薄く、特にラクダの部分がピンぼけ状態で「え?!………」−と

比べると、明治時代の方が再現率が高く、これを1年で作った事にも驚きました。

↑「原品に比べると(中略)、構造・材質・文様・技法などを忠実に模して華やかな

造形を再現しようとする姿勢がうかがえます」

……素人目には平成の模造品(8年かかったとか)−新しいので違和感があるのを

差し引いても、線画が薄く、特にラクダの部分がピンぼけ状態で「え?!………」−と

比べると、明治時代の方が再現率が高く、これを1年で作った事にも驚きました。

➢➢まとめです。

TVで見ましたが、正倉院の宝物は9割が国産だとか。

でも、こうして展示されるものは殆どが外国産…

遙か昔になくなった国の宝物が、日本に渡った事で「現存する」のは、同じ国の歴史

がずっと続き(日本人は自覚がないけど世界史レベルで見ると奇跡に近い)、その

時代毎に大切にして次の時代へ引き継いできたからで、仏像の時も毎回痛感しますが、

本当に凄い事です。

(余談ですが、祇園祭のタペストリーも日本にしか残っていないものばかりだとか)

正倉院も想像していたよりかなり床下が高く( 2.7m)、イメージが掴めて良かっ

たです。

➢➢おまけです。

限定7種類のアクリルキーホルダー( 500円)があったので1回だけやったら、

『五弦琵琶』(約6cm)が出ました(嬉)

➢➢まとめです。

TVで見ましたが、正倉院の宝物は9割が国産だとか。

でも、こうして展示されるものは殆どが外国産…

遙か昔になくなった国の宝物が、日本に渡った事で「現存する」のは、同じ国の歴史

がずっと続き(日本人は自覚がないけど世界史レベルで見ると奇跡に近い)、その

時代毎に大切にして次の時代へ引き継いできたからで、仏像の時も毎回痛感しますが、

本当に凄い事です。

(余談ですが、祇園祭のタペストリーも日本にしか残っていないものばかりだとか)

正倉院も想像していたよりかなり床下が高く( 2.7m)、イメージが掴めて良かっ

たです。

➢➢おまけです。

限定7種類のアクリルキーホルダー( 500円)があったので1回だけやったら、

『五弦琵琶』(約6cm)が出ました(嬉)