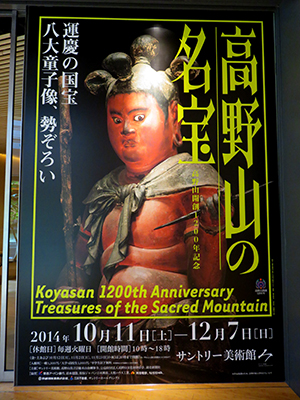

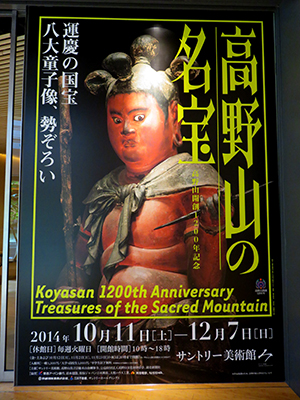

美術館の入り口(3階)

美術館の入り口(3階)

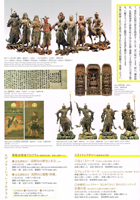

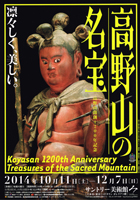

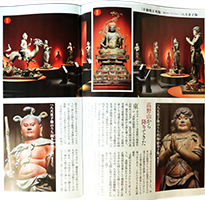

チラシ(左開き)

チラシ(左開き)

↑背景は光る金色インク

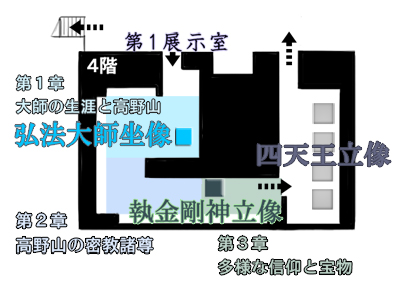

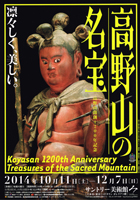

展示は4階と3階の2カ所です。

入り口からエレベーターで4階へ、階段を下りた所が第2展示室で、左側が第3展示室です。

目録を元に、館内案内図(仏像関係のみ)を作ってみました。

↓入口

↑背景は光る金色インク

展示は4階と3階の2カ所です。

入り口からエレベーターで4階へ、階段を下りた所が第2展示室で、左側が第3展示室です。

目録を元に、館内案内図(仏像関係のみ)を作ってみました。

↓入口

第1展示室

(YouTube の動画)

↑動画で最初に出て来ますが、入り口正面に「弘法大師坐像」がありました。

全体的に丸味を帯びているのは、室町−桃山時代の作風でしょうか。

右側のケース内に、一昨年の「空海」展でも見た「聾瞽指帰(ろうこしいき)」がありまし

た。

以前は墨の瑞々しさ、若々しく力強い筆致が印象に残ったのですが、照明のせいなのか

白っぽく、凹凸がないように見えました。

その前のケース「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」も見た筈ですが、見事な細工も肉眼では

よくわからず、背面はツルツルと感想に書いたのに、彫刻があるではありませんか(苦笑)

てっきり別物(のワケがない)かと思う位、これも印象が違いました。

0:20頃の黒い小さな仏像は、「天弓愛染明王(てんきゅうあいぜんみょうおう)坐像」です。

キューピットのように弓矢を持ち、どこかユーモラスな…と思い、台座を見たら、何やら

白い物が…

文字が書かれた紙片を、台座に貼り付けて黒く塗ってある?!

図録には薫香に燻され…とあるだけで、紙片が何なのかは不明です。

向かって右側、台座上に載せて?ある、小さな器とのし棒みたいなものも謎…

「執金剛神立像立像(しゅこんごうしんりゅうぞう)」は、2011-09-03の台風12号の時に

仰向けに倒れ、その断面から内部が見え、結果快慶作と判明した仏像です。

ニュースで知り、偶然にしては不思議だと思ったのですが、画像では大きさがわからず、

なぜか小さめだと考えていたので、実物(149 cm)を見て「えっ?!」と驚きました(苦笑)

修復後、右足を支えていた棒がなくなり、やや前傾になったせいか、どっしり構えた安定感

があるポーズに変わっていました。こちらの方がカッコイイです。

ふと右側のパネルに目をやると、見た事がない不気味な仏像が…

対となる「深沙大将(じんじゃたいしょう)立像」とあります。

…「玄奘西域記」第1話で出てきた「深沙神」? 取経僧を喰らうという砂漠の神…

首にドクロ、左腕に蛇が巻き付き、膝に象(貘?)、髪を逆立て、威嚇するかのような…

なるほどと納得し、後で調べたら「砂漠で三蔵を守った、沙悟浄のモデル」とあり「?!」

マンガの設定か、別の神なのか…

修復中らしいですが、二躰揃った所を見たかったです。

(YouTube の動画)

↑動画(右端から)多聞天、持国天、増長天、広目天です。

白い帯に見える光はバックライトで、毎回同じ事を書きますが(苦笑)会場は薄暗いです。

「テレビ東京」の特番「遙かなる運慶の極彩空間 今甦る東大寺大仏殿 幻の巨大仏像」で

見た、東大寺にかつてあった四天王のモデルではないかと言われている仏像です。

(以前の感想)

それぞれ違うデザインの鎧を纏い、ぬいぐるみのような丸っぽい悪鬼が運慶とは対照的です。

この10倍の大きさ(約12m)の四天王像が……と、背面までじっくりと見てきました。

…が、図録で、出来が良くて快慶作と言えるのは「広目天」だけで後は(意訳)とあり「?!」

「快慶他作 四天王像」とすべきですね(笑)

「広目天」の筆に書かれていた文字に「真快」と仏師の名があったのですが、詳細は不明

です。

第1展示室

(YouTube の動画)

↑動画で最初に出て来ますが、入り口正面に「弘法大師坐像」がありました。

全体的に丸味を帯びているのは、室町−桃山時代の作風でしょうか。

右側のケース内に、一昨年の「空海」展でも見た「聾瞽指帰(ろうこしいき)」がありまし

た。

以前は墨の瑞々しさ、若々しく力強い筆致が印象に残ったのですが、照明のせいなのか

白っぽく、凹凸がないように見えました。

その前のケース「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」も見た筈ですが、見事な細工も肉眼では

よくわからず、背面はツルツルと感想に書いたのに、彫刻があるではありませんか(苦笑)

てっきり別物(のワケがない)かと思う位、これも印象が違いました。

0:20頃の黒い小さな仏像は、「天弓愛染明王(てんきゅうあいぜんみょうおう)坐像」です。

キューピットのように弓矢を持ち、どこかユーモラスな…と思い、台座を見たら、何やら

白い物が…

文字が書かれた紙片を、台座に貼り付けて黒く塗ってある?!

図録には薫香に燻され…とあるだけで、紙片が何なのかは不明です。

向かって右側、台座上に載せて?ある、小さな器とのし棒みたいなものも謎…

「執金剛神立像立像(しゅこんごうしんりゅうぞう)」は、2011-09-03の台風12号の時に

仰向けに倒れ、その断面から内部が見え、結果快慶作と判明した仏像です。

ニュースで知り、偶然にしては不思議だと思ったのですが、画像では大きさがわからず、

なぜか小さめだと考えていたので、実物(149 cm)を見て「えっ?!」と驚きました(苦笑)

修復後、右足を支えていた棒がなくなり、やや前傾になったせいか、どっしり構えた安定感

があるポーズに変わっていました。こちらの方がカッコイイです。

ふと右側のパネルに目をやると、見た事がない不気味な仏像が…

対となる「深沙大将(じんじゃたいしょう)立像」とあります。

…「玄奘西域記」第1話で出てきた「深沙神」? 取経僧を喰らうという砂漠の神…

首にドクロ、左腕に蛇が巻き付き、膝に象(貘?)、髪を逆立て、威嚇するかのような…

なるほどと納得し、後で調べたら「砂漠で三蔵を守った、沙悟浄のモデル」とあり「?!」

マンガの設定か、別の神なのか…

修復中らしいですが、二躰揃った所を見たかったです。

(YouTube の動画)

↑動画(右端から)多聞天、持国天、増長天、広目天です。

白い帯に見える光はバックライトで、毎回同じ事を書きますが(苦笑)会場は薄暗いです。

「テレビ東京」の特番「遙かなる運慶の極彩空間 今甦る東大寺大仏殿 幻の巨大仏像」で

見た、東大寺にかつてあった四天王のモデルではないかと言われている仏像です。

(以前の感想)

それぞれ違うデザインの鎧を纏い、ぬいぐるみのような丸っぽい悪鬼が運慶とは対照的です。

この10倍の大きさ(約12m)の四天王像が……と、背面までじっくりと見てきました。

…が、図録で、出来が良くて快慶作と言えるのは「広目天」だけで後は(意訳)とあり「?!」

「快慶他作 四天王像」とすべきですね(笑)

「広目天」の筆に書かれていた文字に「真快」と仏師の名があったのですが、詳細は不明

です。

第2展示室

(YouTube の動画)

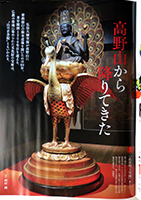

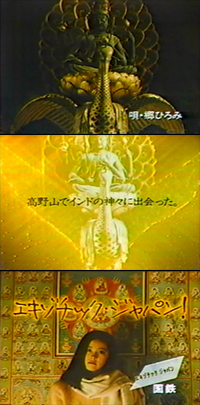

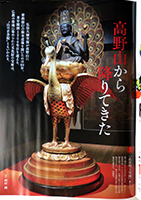

↑快慶作「孔雀明王坐像」です。

階段の途中から丁度お顔の高さで見られて、ぐるりと背面も(平らで真っ黒でした(笑))

回れて、これも予想以上に大きく(幅1m位、孔雀の頭から光背まで2m弱位)、国鉄の

CM「エキゾチック・ジャパン」(1984年)…だと、何度もくるくる(笑)

優美に羽を広げた孔雀は、明王を恐竜(鳥の祖先)のようながっしりした足で支えていて、

背に掛けられた布の上に台座がありました。

「安倍文殊院」の「文殊菩薩」(いつか実物を見たい)より柔和で、繊細で几帳面、すっ

きりまとめるのが快慶の作風で、菩薩の方がより「らしさ」が出るような気がしました。

実物は画像や動画の何倍も綺麗でした。

(歌は「2億4千万の瞳」です)

第2展示室

(YouTube の動画)

↑快慶作「孔雀明王坐像」です。

階段の途中から丁度お顔の高さで見られて、ぐるりと背面も(平らで真っ黒でした(笑))

回れて、これも予想以上に大きく(幅1m位、孔雀の頭から光背まで2m弱位)、国鉄の

CM「エキゾチック・ジャパン」(1984年)…だと、何度もくるくる(笑)

優美に羽を広げた孔雀は、明王を恐竜(鳥の祖先)のようながっしりした足で支えていて、

背に掛けられた布の上に台座がありました。

「安倍文殊院」の「文殊菩薩」(いつか実物を見たい)より柔和で、繊細で几帳面、すっ

きりまとめるのが快慶の作風で、菩薩の方がより「らしさ」が出るような気がしました。

実物は画像や動画の何倍も綺麗でした。

(歌は「2億4千万の瞳」です)

…帰ってから気づきました。

この背後に、「金剛吼(こんごうく)菩薩像」があった事を……

第3展示室

(YouTube の動画)

↑動画最初(入り口右から壁沿いに)「矜羯羅(こんがら)童子」「指徳(しとく)童子」

「制多迦(せいたか)童子」「恵光(えこう)童子」、中央に「不動明王坐像」、反対側の

向かって右から「烏倶婆が★(うぐばが)童子」「恵喜(えき)童子」「清浄比丘(しょう

じょうびく)童子」「阿耨達(あのくた)童子」です。

高さは1m弱で意外と大きく、台座の上でやや見下ろせるような高さでした。

全てが運慶作ではなく、2躰(「指徳(しとく)」「阿耨達(あのくた)」)は14世紀の作

だそうです。

(★が=ごんべんに我です)

「矜羯羅(こんがら)童子」は、数年前に某声優さんにソックリだと話題になりました(笑)

カールした髪型、穏やかというよりは少し不安そうな眼差しに見えました。

「指徳(しとく)童子」… 彫りが浅く、直線的で柔らかさが殆ど無く、「木」という感じ。

肌や布の質感が物凄い運慶の隣で萎縮しているかのようで、何だか可哀想でした。

「制多迦(せいたか)童子」。ポスターになっていて、運慶らしさが一番感じられます…が、

実物を見て驚きました。ポスターの画像と全然違う!(なぜあれを選択したのか…)

正義感の強い優等生のようで、15歳の可愛らしさも感じられ、今にも目が動きそうでした。

「恵光(えこう)童子」は睨みをきかせた迫力のある表情で、1躰だけなびいている髪に、

ほつれ毛(生え際)の髪が描かれてました。

「不動明王坐像」は平安時代の作だそうです。

光背の迦楼羅炎がうねる龍のようで、怖さは全くなく(苦笑)、何だか困っているような

表情でした。

「烏倶婆が(うぐばが)童子」の方が、アップで見ると表情と逆立つ髪で迫力がありますが、

全身を見ると童子が怒っている… 見る位置で印象がガラリと変わります。

「恵喜(えき)童子」は「指徳(しとく)童子」によく似たポーズで、持つ槍はお揃いです。

どこかで見たような表情だと思ったら、つ○だじろうさんのキャラに似ているような(笑)

「清浄比丘(しょうじょうびく)童子」は、童子の割には大人びているせいか、黙り込んで

何も語ってくれない、そんな感じです。

「阿耨達(あのくた)童子」は多分、「指徳(しとく)童子」と同じ仏師だと思います。

伏せ目がちの表情はどこか寂しげで強ばっているようで、うろこが丸く、細部まで丁寧に

彫られた龍王の方に目が行ってしまいました(苦笑)

「え?! 私が彫るんですか?!」か、「運慶に負けない仏像を彫りますよ!」だったのか…

仏師の名は不明です。

まとめ

「八大童子」は高野山に行っても数躰しか見られず、全部揃う機会はまずないそうです。

今回は1200年記念特別企画なので、次はいつになるか、あるかどうかわかりません。

…残念だったのは、会場の構造上仕方ないとはいえ、中央部にある柱のせいで、せっかく

円形にレイアウトしても、邪魔(苦笑)で見通す事が出来なかった点です。

でも、一昨年の「空海」展では見られなかった仏像がこんなに揃うとは、予告で「八大

童子」とあっても数躰だろうな…と思っていたので、知った時は欣喜雀躍(苦笑)

その上「四天王」「孔雀明王」「執金剛神立像立像」まで……

点数は少なめでしたが、この豪華さ、素晴らしさ。

比較的空いていて、静かなのも良かったです。

やはり仏像は慶派…… この企画に感謝しつつ、大満足で帰途につきました。

来年(2015)01−23から03−08まで、「あべのハルカス」で公開だそうです。

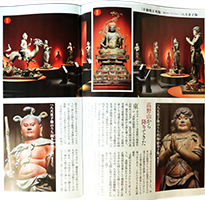

「週刊新潮」10月30日号の巻頭グラビアで、4P紹介されていました。

照明のせいでくっきりはっきり、こんなに鮮明には見えません(苦笑)が、実物のイメー

ジがよく出ています。(撮影者は西村純さんで、図録にない角度の画像ばかりです。

「制多迦(せいたか)童子」がカッコイイ。ポスターはこれが良かっ)

↓「弘法大師」「広目天」↓「八大童子」と「不動明王」(ここが柱)↓「孔雀明王」

…帰ってから気づきました。

この背後に、「金剛吼(こんごうく)菩薩像」があった事を……

第3展示室

(YouTube の動画)

↑動画最初(入り口右から壁沿いに)「矜羯羅(こんがら)童子」「指徳(しとく)童子」

「制多迦(せいたか)童子」「恵光(えこう)童子」、中央に「不動明王坐像」、反対側の

向かって右から「烏倶婆が★(うぐばが)童子」「恵喜(えき)童子」「清浄比丘(しょう

じょうびく)童子」「阿耨達(あのくた)童子」です。

高さは1m弱で意外と大きく、台座の上でやや見下ろせるような高さでした。

全てが運慶作ではなく、2躰(「指徳(しとく)」「阿耨達(あのくた)」)は14世紀の作

だそうです。

(★が=ごんべんに我です)

「矜羯羅(こんがら)童子」は、数年前に某声優さんにソックリだと話題になりました(笑)

カールした髪型、穏やかというよりは少し不安そうな眼差しに見えました。

「指徳(しとく)童子」… 彫りが浅く、直線的で柔らかさが殆ど無く、「木」という感じ。

肌や布の質感が物凄い運慶の隣で萎縮しているかのようで、何だか可哀想でした。

「制多迦(せいたか)童子」。ポスターになっていて、運慶らしさが一番感じられます…が、

実物を見て驚きました。ポスターの画像と全然違う!(なぜあれを選択したのか…)

正義感の強い優等生のようで、15歳の可愛らしさも感じられ、今にも目が動きそうでした。

「恵光(えこう)童子」は睨みをきかせた迫力のある表情で、1躰だけなびいている髪に、

ほつれ毛(生え際)の髪が描かれてました。

「不動明王坐像」は平安時代の作だそうです。

光背の迦楼羅炎がうねる龍のようで、怖さは全くなく(苦笑)、何だか困っているような

表情でした。

「烏倶婆が(うぐばが)童子」の方が、アップで見ると表情と逆立つ髪で迫力がありますが、

全身を見ると童子が怒っている… 見る位置で印象がガラリと変わります。

「恵喜(えき)童子」は「指徳(しとく)童子」によく似たポーズで、持つ槍はお揃いです。

どこかで見たような表情だと思ったら、つ○だじろうさんのキャラに似ているような(笑)

「清浄比丘(しょうじょうびく)童子」は、童子の割には大人びているせいか、黙り込んで

何も語ってくれない、そんな感じです。

「阿耨達(あのくた)童子」は多分、「指徳(しとく)童子」と同じ仏師だと思います。

伏せ目がちの表情はどこか寂しげで強ばっているようで、うろこが丸く、細部まで丁寧に

彫られた龍王の方に目が行ってしまいました(苦笑)

「え?! 私が彫るんですか?!」か、「運慶に負けない仏像を彫りますよ!」だったのか…

仏師の名は不明です。

まとめ

「八大童子」は高野山に行っても数躰しか見られず、全部揃う機会はまずないそうです。

今回は1200年記念特別企画なので、次はいつになるか、あるかどうかわかりません。

…残念だったのは、会場の構造上仕方ないとはいえ、中央部にある柱のせいで、せっかく

円形にレイアウトしても、邪魔(苦笑)で見通す事が出来なかった点です。

でも、一昨年の「空海」展では見られなかった仏像がこんなに揃うとは、予告で「八大

童子」とあっても数躰だろうな…と思っていたので、知った時は欣喜雀躍(苦笑)

その上「四天王」「孔雀明王」「執金剛神立像立像」まで……

点数は少なめでしたが、この豪華さ、素晴らしさ。

比較的空いていて、静かなのも良かったです。

やはり仏像は慶派…… この企画に感謝しつつ、大満足で帰途につきました。

来年(2015)01−23から03−08まで、「あべのハルカス」で公開だそうです。

「週刊新潮」10月30日号の巻頭グラビアで、4P紹介されていました。

照明のせいでくっきりはっきり、こんなに鮮明には見えません(苦笑)が、実物のイメー

ジがよく出ています。(撮影者は西村純さんで、図録にない角度の画像ばかりです。

「制多迦(せいたか)童子」がカッコイイ。ポスターはこれが良かっ)

↓「弘法大師」「広目天」↓「八大童子」と「不動明王」(ここが柱)↓「孔雀明王」

↑「聾瞽指帰(ろうこしいき)」「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」

↑「聾瞽指帰(ろうこしいき)」「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」

|

美術館の入り口(3階)

美術館の入り口(3階)

チラシ(左開き)

チラシ(左開き)

↑背景は光る金色インク

展示は4階と3階の2カ所です。

入り口からエレベーターで4階へ、階段を下りた所が第2展示室で、左側が第3展示室です。

目録を元に、館内案内図(仏像関係のみ)を作ってみました。

↓入口

↑背景は光る金色インク

展示は4階と3階の2カ所です。

入り口からエレベーターで4階へ、階段を下りた所が第2展示室で、左側が第3展示室です。

目録を元に、館内案内図(仏像関係のみ)を作ってみました。

↓入口

第1展示室

(YouTube の動画)

↑動画で最初に出て来ますが、入り口正面に「弘法大師坐像」がありました。

全体的に丸味を帯びているのは、室町−桃山時代の作風でしょうか。

右側のケース内に、一昨年の「空海」展でも見た「聾瞽指帰(ろうこしいき)」がありまし

た。

以前は墨の瑞々しさ、若々しく力強い筆致が印象に残ったのですが、照明のせいなのか

白っぽく、凹凸がないように見えました。

その前のケース「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」も見た筈ですが、見事な細工も肉眼では

よくわからず、背面はツルツルと感想に書いたのに、彫刻があるではありませんか(苦笑)

てっきり別物(のワケがない)かと思う位、これも印象が違いました。

0:20頃の黒い小さな仏像は、「天弓愛染明王(てんきゅうあいぜんみょうおう)坐像」です。

キューピットのように弓矢を持ち、どこかユーモラスな…と思い、台座を見たら、何やら

白い物が…

文字が書かれた紙片を、台座に貼り付けて黒く塗ってある?!

図録には薫香に燻され…とあるだけで、紙片が何なのかは不明です。

向かって右側、台座上に載せて?ある、小さな器とのし棒みたいなものも謎…

「執金剛神立像立像(しゅこんごうしんりゅうぞう)」は、2011-09-03の台風12号の時に

仰向けに倒れ、その断面から内部が見え、結果快慶作と判明した仏像です。

ニュースで知り、偶然にしては不思議だと思ったのですが、画像では大きさがわからず、

なぜか小さめだと考えていたので、実物(149 cm)を見て「えっ?!」と驚きました(苦笑)

修復後、右足を支えていた棒がなくなり、やや前傾になったせいか、どっしり構えた安定感

があるポーズに変わっていました。こちらの方がカッコイイです。

ふと右側のパネルに目をやると、見た事がない不気味な仏像が…

対となる「深沙大将(じんじゃたいしょう)立像」とあります。

…「玄奘西域記」第1話で出てきた「深沙神」? 取経僧を喰らうという砂漠の神…

首にドクロ、左腕に蛇が巻き付き、膝に象(貘?)、髪を逆立て、威嚇するかのような…

なるほどと納得し、後で調べたら「砂漠で三蔵を守った、沙悟浄のモデル」とあり「?!」

マンガの設定か、別の神なのか…

修復中らしいですが、二躰揃った所を見たかったです。

(YouTube の動画)

↑動画(右端から)多聞天、持国天、増長天、広目天です。

白い帯に見える光はバックライトで、毎回同じ事を書きますが(苦笑)会場は薄暗いです。

「テレビ東京」の特番「遙かなる運慶の極彩空間 今甦る東大寺大仏殿 幻の巨大仏像」で

見た、東大寺にかつてあった四天王のモデルではないかと言われている仏像です。

(以前の感想)

それぞれ違うデザインの鎧を纏い、ぬいぐるみのような丸っぽい悪鬼が運慶とは対照的です。

この10倍の大きさ(約12m)の四天王像が……と、背面までじっくりと見てきました。

…が、図録で、出来が良くて快慶作と言えるのは「広目天」だけで後は(意訳)とあり「?!」

「快慶他作 四天王像」とすべきですね(笑)

「広目天」の筆に書かれていた文字に「真快」と仏師の名があったのですが、詳細は不明

です。

第1展示室

(YouTube の動画)

↑動画で最初に出て来ますが、入り口正面に「弘法大師坐像」がありました。

全体的に丸味を帯びているのは、室町−桃山時代の作風でしょうか。

右側のケース内に、一昨年の「空海」展でも見た「聾瞽指帰(ろうこしいき)」がありまし

た。

以前は墨の瑞々しさ、若々しく力強い筆致が印象に残ったのですが、照明のせいなのか

白っぽく、凹凸がないように見えました。

その前のケース「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」も見た筈ですが、見事な細工も肉眼では

よくわからず、背面はツルツルと感想に書いたのに、彫刻があるではありませんか(苦笑)

てっきり別物(のワケがない)かと思う位、これも印象が違いました。

0:20頃の黒い小さな仏像は、「天弓愛染明王(てんきゅうあいぜんみょうおう)坐像」です。

キューピットのように弓矢を持ち、どこかユーモラスな…と思い、台座を見たら、何やら

白い物が…

文字が書かれた紙片を、台座に貼り付けて黒く塗ってある?!

図録には薫香に燻され…とあるだけで、紙片が何なのかは不明です。

向かって右側、台座上に載せて?ある、小さな器とのし棒みたいなものも謎…

「執金剛神立像立像(しゅこんごうしんりゅうぞう)」は、2011-09-03の台風12号の時に

仰向けに倒れ、その断面から内部が見え、結果快慶作と判明した仏像です。

ニュースで知り、偶然にしては不思議だと思ったのですが、画像では大きさがわからず、

なぜか小さめだと考えていたので、実物(149 cm)を見て「えっ?!」と驚きました(苦笑)

修復後、右足を支えていた棒がなくなり、やや前傾になったせいか、どっしり構えた安定感

があるポーズに変わっていました。こちらの方がカッコイイです。

ふと右側のパネルに目をやると、見た事がない不気味な仏像が…

対となる「深沙大将(じんじゃたいしょう)立像」とあります。

…「玄奘西域記」第1話で出てきた「深沙神」? 取経僧を喰らうという砂漠の神…

首にドクロ、左腕に蛇が巻き付き、膝に象(貘?)、髪を逆立て、威嚇するかのような…

なるほどと納得し、後で調べたら「砂漠で三蔵を守った、沙悟浄のモデル」とあり「?!」

マンガの設定か、別の神なのか…

修復中らしいですが、二躰揃った所を見たかったです。

(YouTube の動画)

↑動画(右端から)多聞天、持国天、増長天、広目天です。

白い帯に見える光はバックライトで、毎回同じ事を書きますが(苦笑)会場は薄暗いです。

「テレビ東京」の特番「遙かなる運慶の極彩空間 今甦る東大寺大仏殿 幻の巨大仏像」で

見た、東大寺にかつてあった四天王のモデルではないかと言われている仏像です。

(以前の感想)

それぞれ違うデザインの鎧を纏い、ぬいぐるみのような丸っぽい悪鬼が運慶とは対照的です。

この10倍の大きさ(約12m)の四天王像が……と、背面までじっくりと見てきました。

…が、図録で、出来が良くて快慶作と言えるのは「広目天」だけで後は(意訳)とあり「?!」

「快慶他作 四天王像」とすべきですね(笑)

「広目天」の筆に書かれていた文字に「真快」と仏師の名があったのですが、詳細は不明

です。

第2展示室

(YouTube の動画)

↑快慶作「孔雀明王坐像」です。

階段の途中から丁度お顔の高さで見られて、ぐるりと背面も(平らで真っ黒でした(笑))

回れて、これも予想以上に大きく(幅1m位、孔雀の頭から光背まで2m弱位)、国鉄の

CM「エキゾチック・ジャパン」(1984年)…だと、何度もくるくる(笑)

優美に羽を広げた孔雀は、明王を恐竜(鳥の祖先)のようながっしりした足で支えていて、

背に掛けられた布の上に台座がありました。

「安倍文殊院」の「文殊菩薩」(いつか実物を見たい)より柔和で、繊細で几帳面、すっ

きりまとめるのが快慶の作風で、菩薩の方がより「らしさ」が出るような気がしました。

実物は画像や動画の何倍も綺麗でした。

(歌は「2億4千万の瞳」です)

第2展示室

(YouTube の動画)

↑快慶作「孔雀明王坐像」です。

階段の途中から丁度お顔の高さで見られて、ぐるりと背面も(平らで真っ黒でした(笑))

回れて、これも予想以上に大きく(幅1m位、孔雀の頭から光背まで2m弱位)、国鉄の

CM「エキゾチック・ジャパン」(1984年)…だと、何度もくるくる(笑)

優美に羽を広げた孔雀は、明王を恐竜(鳥の祖先)のようながっしりした足で支えていて、

背に掛けられた布の上に台座がありました。

「安倍文殊院」の「文殊菩薩」(いつか実物を見たい)より柔和で、繊細で几帳面、すっ

きりまとめるのが快慶の作風で、菩薩の方がより「らしさ」が出るような気がしました。

実物は画像や動画の何倍も綺麗でした。

(歌は「2億4千万の瞳」です)

…帰ってから気づきました。

この背後に、「金剛吼(こんごうく)菩薩像」があった事を……

第3展示室

(YouTube の動画)

↑動画最初(入り口右から壁沿いに)「矜羯羅(こんがら)童子」「指徳(しとく)童子」

「制多迦(せいたか)童子」「恵光(えこう)童子」、中央に「不動明王坐像」、反対側の

向かって右から「烏倶婆が★(うぐばが)童子」「恵喜(えき)童子」「清浄比丘(しょう

じょうびく)童子」「阿耨達(あのくた)童子」です。

高さは1m弱で意外と大きく、台座の上でやや見下ろせるような高さでした。

全てが運慶作ではなく、2躰(「指徳(しとく)」「阿耨達(あのくた)」)は14世紀の作

だそうです。

(★が=ごんべんに我です)

「矜羯羅(こんがら)童子」は、数年前に某声優さんにソックリだと話題になりました(笑)

カールした髪型、穏やかというよりは少し不安そうな眼差しに見えました。

「指徳(しとく)童子」… 彫りが浅く、直線的で柔らかさが殆ど無く、「木」という感じ。

肌や布の質感が物凄い運慶の隣で萎縮しているかのようで、何だか可哀想でした。

「制多迦(せいたか)童子」。ポスターになっていて、運慶らしさが一番感じられます…が、

実物を見て驚きました。ポスターの画像と全然違う!(なぜあれを選択したのか…)

正義感の強い優等生のようで、15歳の可愛らしさも感じられ、今にも目が動きそうでした。

「恵光(えこう)童子」は睨みをきかせた迫力のある表情で、1躰だけなびいている髪に、

ほつれ毛(生え際)の髪が描かれてました。

「不動明王坐像」は平安時代の作だそうです。

光背の迦楼羅炎がうねる龍のようで、怖さは全くなく(苦笑)、何だか困っているような

表情でした。

「烏倶婆が(うぐばが)童子」の方が、アップで見ると表情と逆立つ髪で迫力がありますが、

全身を見ると童子が怒っている… 見る位置で印象がガラリと変わります。

「恵喜(えき)童子」は「指徳(しとく)童子」によく似たポーズで、持つ槍はお揃いです。

どこかで見たような表情だと思ったら、つ○だじろうさんのキャラに似ているような(笑)

「清浄比丘(しょうじょうびく)童子」は、童子の割には大人びているせいか、黙り込んで

何も語ってくれない、そんな感じです。

「阿耨達(あのくた)童子」は多分、「指徳(しとく)童子」と同じ仏師だと思います。

伏せ目がちの表情はどこか寂しげで強ばっているようで、うろこが丸く、細部まで丁寧に

彫られた龍王の方に目が行ってしまいました(苦笑)

「え?! 私が彫るんですか?!」か、「運慶に負けない仏像を彫りますよ!」だったのか…

仏師の名は不明です。

まとめ

「八大童子」は高野山に行っても数躰しか見られず、全部揃う機会はまずないそうです。

今回は1200年記念特別企画なので、次はいつになるか、あるかどうかわかりません。

…残念だったのは、会場の構造上仕方ないとはいえ、中央部にある柱のせいで、せっかく

円形にレイアウトしても、邪魔(苦笑)で見通す事が出来なかった点です。

でも、一昨年の「空海」展では見られなかった仏像がこんなに揃うとは、予告で「八大

童子」とあっても数躰だろうな…と思っていたので、知った時は欣喜雀躍(苦笑)

その上「四天王」「孔雀明王」「執金剛神立像立像」まで……

点数は少なめでしたが、この豪華さ、素晴らしさ。

比較的空いていて、静かなのも良かったです。

やはり仏像は慶派…… この企画に感謝しつつ、大満足で帰途につきました。

来年(2015)01−23から03−08まで、「あべのハルカス」で公開だそうです。

「週刊新潮」10月30日号の巻頭グラビアで、4P紹介されていました。

照明のせいでくっきりはっきり、こんなに鮮明には見えません(苦笑)が、実物のイメー

ジがよく出ています。(撮影者は西村純さんで、図録にない角度の画像ばかりです。

「制多迦(せいたか)童子」がカッコイイ。ポスターはこれが良かっ)

↓「弘法大師」「広目天」↓「八大童子」と「不動明王」(ここが柱)↓「孔雀明王」

…帰ってから気づきました。

この背後に、「金剛吼(こんごうく)菩薩像」があった事を……

第3展示室

(YouTube の動画)

↑動画最初(入り口右から壁沿いに)「矜羯羅(こんがら)童子」「指徳(しとく)童子」

「制多迦(せいたか)童子」「恵光(えこう)童子」、中央に「不動明王坐像」、反対側の

向かって右から「烏倶婆が★(うぐばが)童子」「恵喜(えき)童子」「清浄比丘(しょう

じょうびく)童子」「阿耨達(あのくた)童子」です。

高さは1m弱で意外と大きく、台座の上でやや見下ろせるような高さでした。

全てが運慶作ではなく、2躰(「指徳(しとく)」「阿耨達(あのくた)」)は14世紀の作

だそうです。

(★が=ごんべんに我です)

「矜羯羅(こんがら)童子」は、数年前に某声優さんにソックリだと話題になりました(笑)

カールした髪型、穏やかというよりは少し不安そうな眼差しに見えました。

「指徳(しとく)童子」… 彫りが浅く、直線的で柔らかさが殆ど無く、「木」という感じ。

肌や布の質感が物凄い運慶の隣で萎縮しているかのようで、何だか可哀想でした。

「制多迦(せいたか)童子」。ポスターになっていて、運慶らしさが一番感じられます…が、

実物を見て驚きました。ポスターの画像と全然違う!(なぜあれを選択したのか…)

正義感の強い優等生のようで、15歳の可愛らしさも感じられ、今にも目が動きそうでした。

「恵光(えこう)童子」は睨みをきかせた迫力のある表情で、1躰だけなびいている髪に、

ほつれ毛(生え際)の髪が描かれてました。

「不動明王坐像」は平安時代の作だそうです。

光背の迦楼羅炎がうねる龍のようで、怖さは全くなく(苦笑)、何だか困っているような

表情でした。

「烏倶婆が(うぐばが)童子」の方が、アップで見ると表情と逆立つ髪で迫力がありますが、

全身を見ると童子が怒っている… 見る位置で印象がガラリと変わります。

「恵喜(えき)童子」は「指徳(しとく)童子」によく似たポーズで、持つ槍はお揃いです。

どこかで見たような表情だと思ったら、つ○だじろうさんのキャラに似ているような(笑)

「清浄比丘(しょうじょうびく)童子」は、童子の割には大人びているせいか、黙り込んで

何も語ってくれない、そんな感じです。

「阿耨達(あのくた)童子」は多分、「指徳(しとく)童子」と同じ仏師だと思います。

伏せ目がちの表情はどこか寂しげで強ばっているようで、うろこが丸く、細部まで丁寧に

彫られた龍王の方に目が行ってしまいました(苦笑)

「え?! 私が彫るんですか?!」か、「運慶に負けない仏像を彫りますよ!」だったのか…

仏師の名は不明です。

まとめ

「八大童子」は高野山に行っても数躰しか見られず、全部揃う機会はまずないそうです。

今回は1200年記念特別企画なので、次はいつになるか、あるかどうかわかりません。

…残念だったのは、会場の構造上仕方ないとはいえ、中央部にある柱のせいで、せっかく

円形にレイアウトしても、邪魔(苦笑)で見通す事が出来なかった点です。

でも、一昨年の「空海」展では見られなかった仏像がこんなに揃うとは、予告で「八大

童子」とあっても数躰だろうな…と思っていたので、知った時は欣喜雀躍(苦笑)

その上「四天王」「孔雀明王」「執金剛神立像立像」まで……

点数は少なめでしたが、この豪華さ、素晴らしさ。

比較的空いていて、静かなのも良かったです。

やはり仏像は慶派…… この企画に感謝しつつ、大満足で帰途につきました。

来年(2015)01−23から03−08まで、「あべのハルカス」で公開だそうです。

「週刊新潮」10月30日号の巻頭グラビアで、4P紹介されていました。

照明のせいでくっきりはっきり、こんなに鮮明には見えません(苦笑)が、実物のイメー

ジがよく出ています。(撮影者は西村純さんで、図録にない角度の画像ばかりです。

「制多迦(せいたか)童子」がカッコイイ。ポスターはこれが良かっ)

↓「弘法大師」「広目天」↓「八大童子」と「不動明王」(ここが柱)↓「孔雀明王」

↑「聾瞽指帰(ろうこしいき)」「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」

↑「聾瞽指帰(ろうこしいき)」「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」