|2011-09-25|空海と密教美術展|東京国立博物館・平成館|

パンフ

チケット

チケット

平成館

平成館

出品目録(P1-4)

出品目録(P1-4)

会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)

➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖

書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…

20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと

自信に溢れている、そんな力強い書でした。

長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。

和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。

『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、

殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……

『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。

現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。

➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収

いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…

地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。

日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。

法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。

錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。

仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修

羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。

剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本

では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。

『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。

表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。

横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)

➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺

『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。

カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。

剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。

(遺髪が見つかったとか)

仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時

の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…

醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という

ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。

香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。

正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!

平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。

じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。

(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)

醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板

(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)

…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。

➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹

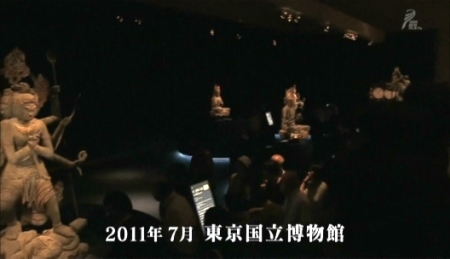

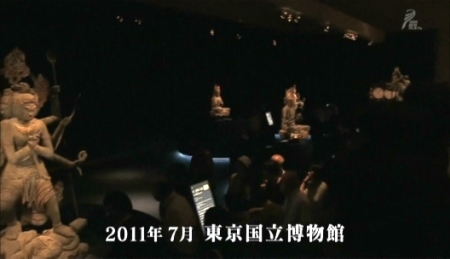

NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より

左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。

会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)

➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖

書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…

20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと

自信に溢れている、そんな力強い書でした。

長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。

和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。

『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、

殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……

『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。

現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。

➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収

いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…

地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。

日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。

法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。

錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。

仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修

羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。

剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本

では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。

『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。

表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。

横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)

➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺

『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。

カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。

剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。

(遺髪が見つかったとか)

仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時

の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…

醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という

ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。

香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。

正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!

平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。

じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。

(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)

醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板

(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)

…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。

➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹

NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より

左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。

台座は円形です。

台座は円形です。

…書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。

……でも暑い…………

『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。

なだらかというよりムチムチ(笑)

『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。

持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)

『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。

運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ

が違います。少し微笑んでいるように見えました。

『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ

ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)

降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。

全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。

『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神

ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。

むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。

迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。

『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。

さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)

背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。

『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。

恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)

しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…

耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて

聞いた(笑))

独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が

出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。

➢➢この後ミュージアム・ショップへ。

物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の

グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は

筆など書関連、右手は東博グッズ。

ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して

いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)

象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。

図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な

すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)

混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……

09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、

私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、

ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)

仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、

空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)

書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。

唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ

ンジされたと思いました。

BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に

描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。

緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教

と同居しているのは、何だか不思議でした。

➢➢おまけです。

平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。

映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。

…書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。

……でも暑い…………

『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。

なだらかというよりムチムチ(笑)

『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。

持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)

『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。

運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ

が違います。少し微笑んでいるように見えました。

『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ

ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)

降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。

全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。

『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神

ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。

むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。

迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。

『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。

さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)

背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。

『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。

恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)

しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…

耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて

聞いた(笑))

独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が

出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。

➢➢この後ミュージアム・ショップへ。

物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の

グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は

筆など書関連、右手は東博グッズ。

ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して

いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)

象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。

図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な

すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)

混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……

09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、

私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、

ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)

仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、

空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)

書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。

唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ

ンジされたと思いました。

BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に

描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。

緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教

と同居しているのは、何だか不思議でした。

➢➢おまけです。

平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。

映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。

…この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。

宜しければこちらもお読み下さい。

…この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。

宜しければこちらもお読み下さい。

|

チケット

チケット

平成館

平成館

出品目録(P1-4)

出品目録(P1-4)

会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)

➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖

書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…

20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと

自信に溢れている、そんな力強い書でした。

長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。

和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。

『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、

殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……

『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。

現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。

➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収

いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…

地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。

日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。

法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。

錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。

仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修

羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。

剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本

では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。

『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。

表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。

横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)

➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺

『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。

カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。

剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。

(遺髪が見つかったとか)

仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時

の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…

醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という

ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。

香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。

正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!

平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。

じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。

(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)

醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板

(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)

…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。

➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹

NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より

左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。

会場内の展示は、目録P4をを参考にして下さい。

中央階段を上った所が休憩所、反対側がミュージアムショップです。

仏像が目当てなので、偏った感想になっています(苦笑)

➢➢➢➢第1章・空海-日本密教の祖

書はよくわからない上に、物凄い混雑で近寄るのが大変で、間から何とか見るという状態…

20代の頃の『聾瞽指帰(ろうこしいき)』は、素人目にも迫力のある美しい文字で、若さと

自信に溢れている、そんな力強い書でした。

長すぎて(5m強位?)中心部がたわんだのか、あえてそのまま展示してありました。

和紙の為か状態も良く、墨の色も鮮やかで、直筆の凄みがよく伝わってきました。

『真言七祖像(しんごんしちそぞう)』は、空海の師・恵果他の肖像画で、剥落が酷く、

殆ど何が描かれてあるのかわからないモザイク状態……

『海賦蒔絵袈裟箱(かいぶまきえのけさばこ)』。波と鳥、海獣の文様=海賦だそうです。

現代でも通用しそうな、お洒落なデザインでした。

➢➢➢➢第2章・入唐求法-密教受法と唐文化の吸収

いきなり『兜跋毘沙門天立像(とばつびしゃもんてんりつぞう)』が…

地天女とセットの仏像は初めて見ましたが、図録によると、唐の作品だそうです。

日本のものではない… 表情や頭身、体型が全然違います。

法具は金色に輝き、特に持ち手が黒く摩耗していて、実際に使われた形跡がありました。

錫杖は装飾部分の仏像が3cm位で、荒削りな彫刻という感じです。

仏像画も数点ありましたが、どことなくインド風で、エキゾチックな画風…ですが、『阿修

羅展』で見た法隆寺の厨子と比較すると、日本風にアレンジされている気がしました。

剥落が激しく、目をこらしても「この辺りが顔かな」程度しか判別出来ず、湿度の高い日本

では、幅1m越の大作は保存が相当難しいのかと思いました。

『諸尊仏龕(しょそんぶつがん)』。三面に開ける厨子+仏像です。

表情がインド風で、細部まで丁寧に彫られている見事なものでした。

横から背面が見えましたが、外側はツルツルでした(笑)

➢➢➢➢第3章・密教胎動-神護寺・高野山・東寺

『血曼荼羅』=平清盛の血が使われている為、こう呼ばれる曼荼羅です。

カラフルで、完成当時はさぞかし…と思わせるような細かさ、緻密さでした。

剥落が酷く、展示して大丈夫なのかと不安になりました。

(遺髪が見つかったとか)

仁和寺(にんなじ)の『阿弥陀三尊』はキラキラと輝き、遠くから見た時と、間近で見た時

の印象が全然違いました。顔が丸く、童顔と思える作風は、平安時代の仏像の特徴なのか…

醍醐寺の『如意輪(にょいりん)観音菩薩座像』は、小さめながらも「ふふふ…」という

ような妖しい笑みを浮かべ、やはりどことなくインド風な雰囲気でした。

香川県の聖通寺(しょうつうじ)の『千手観音菩薩立像』。

正面から少し離れて眺めるお顔の、穏やかで素晴らしい事!

平安時代の仏像は…などと思っていたのですが、これはいい!ですね。

じっくり拝観してきました。こういう予期せぬ仏像との出会いは、企画展ならではです。

(図録ではややぽっちゃりで、実物と印象が全然違います)

醍醐寺の『五大明王像』は、揃って展示されていましたが、残念ながら髪の毛がただの板

(暴言)等、立体感や質感が荒削り過ぎて、個人的にはちょっと…(苦笑)

…で、いよいよ東寺の立体曼荼羅(空海はこれを見ていないそうです)のコーナーへ。

➢➢➢➢第4章・法灯-受け継がれる空海の息吹

NHK・BSプレミアム『空海と当時の至宝 第1集』より

左下から右上、対角線上に手すりがあり、少し高い位置から見下ろせ、右奥で左下に降ります。

台座は円形です。

台座は円形です。

…書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。

……でも暑い…………

『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。

なだらかというよりムチムチ(笑)

『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。

持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)

『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。

運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ

が違います。少し微笑んでいるように見えました。

『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ

ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)

降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。

全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。

『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神

ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。

むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。

迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。

『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。

さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)

背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。

『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。

恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)

しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…

耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて

聞いた(笑))

独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が

出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。

➢➢この後ミュージアム・ショップへ。

物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の

グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は

筆など書関連、右手は東博グッズ。

ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して

いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)

象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。

図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な

すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)

混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……

09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、

私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、

ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)

仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、

空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)

書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。

唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ

ンジされたと思いました。

BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に

描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。

緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教

と同居しているのは、何だか不思議でした。

➢➢おまけです。

平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。

映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。

…書の混雑ぶりが何だったのかと思う位、比較的空いていたのが意外でした。

……でも暑い…………

『梵天(ぼんてん)座像』。如意輪観音と同じような妖しさを漂わせています。

なだらかというよりムチムチ(笑)

『持国天(じこくてん)立像』。丸味を帯び、いかにも重たそうなずっしりとした作風です。

持国天は「カァッ!」と怒りの表情なのに、踏みつけられている悪鬼は可愛らしい(笑)

『金剛法(こんごうほう)菩薩座像』と『金剛業(こんごうごう)菩薩座像』。

運慶の大日如来に何となく似ている面差し、双子のようにそっくりな二躰ですが、左手のポーズ

が違います。少し微笑んでいるように見えました。

『降三世明王立像(こうざんぜみょうおうりつぞう)』。右足で女性、左足で男性を踏みつけ

ていて、説明文で「なぜ自分の奥さんを?…」と勘違い(笑)

降三世明王=シヴァ神を降ろすという意味で、男性はヒンドゥー教の有力神、女性はその妻です。

全体的に丸いせいか、悲惨さ、酷さは感じられませんでした。

『大威德明王騎牛像(だいいとくみょうおうきぎゅうぞう)』。水牛はヒンドゥー教の死の神

ヤマで、それに乗る=調伏だそうです。

むっちりした腕と足、睨んでいるとあるのにうなだれて見える水牛。

迫力はあるけど恐くはない… 角度かと思い、下から見上げてみましたが、印象は同じでした。

『増長天(ぞうちょうてん)立像』。日本で一番怖い表情だそうです。

さっきの毘沙門天とは全く共通点がない(笑)鎧の細かい表現、大きな目、投げやりな悪鬼(笑)

背面を見られる機会は滅多にないので、構造をじっくり眺めて来ました。

『帝釈天騎象像(たいしゃくてんきぞうぞう)』。顔は後で造り直されたものだそうです。

恐らく、東寺&日本の帝釈天の中で一番人気の仏像です。グッズも色々ありました(笑)

しっぽや重みで出来る皺、ニッコリ笑っているような表情と、象がとても可愛らしい…

耳は束ねているのか…などと考えていたら、「御飯3杯いけるよね~」の声が(リアルで初めて

聞いた(笑))

独特な髪の結い方、画像では右斜めからの構図が殆どなので、初めて正面のお顔を見る事が

出来ました。…このアングルが一番いいと思うのですが、なぜか図録にもグッズにもなし。

➢➢この後ミュージアム・ショップへ。

物凄い程ではないけど、やや混雑してました。左手に絵葉書とクリアファイル、東寺の仏像の

グッズ、金平糖などのお菓子、中央には東寺フィギュア6点(売り切れはなし)他、中央奥は

筆など書関連、右手は東博グッズ。

ここが一番気温が高かったのは、白熱灯クリア(裸電球)の光が、商品の金属で乱反射して

いた、東博スペースのせいかと…(LED導入して下さい)

象が可愛い帝釈天フィギュア(小さい。高さ約11㎝)等、目的の品を無事購入。

図録はソフトカバーで軽くなっていたのですが、仏像の画像が殆ど正面と全身だけと、少な

すぎてガッカリ。資料にしたかったのに……(書と曼荼羅、仏像の2冊に分けて欲しかった)

混雑しているのに、相変わらずへばりついて動かない人の多かった事……

09-02・入館者数20万人突破、09-13・40万人突破、09-22・50万人突破と、物凄い勢いで、

私もですが、7-8月の猛暑時は避けたのかもしれません。(日傘の貸出をしていましたが、

ふくらはぎが焦げるかと思う程、アスファルトの反射熱の方が凄かったです)

仏像のコーナーが空いていて、じっくり見られたのが救いですが、展示品保護と節電とはいえ、

空調が効いていないのには参りました。(真夏はキツイ……)

書や仏具、曼荼羅や立体曼荼羅… 生きていた証が、教えが今も残る空海。

唐の毘沙門天と日本の仏像とは全然違うので、インドの影響がそのまま日本に伝わり、アレ

ンジされたと思いました。

BSの特番(仏像の時間が少なくて残念。30分のドラマの為なら尚更)によると、曼荼羅に

描かれているポーズはインド舞踊とよく似ているそうです。

緻密で美しく、派手でエキゾチック。密教ならではの色遣いや造形が、日本でワビサビの仏教

と同居しているのは、何だか不思議でした。

➢➢おまけです。

平成館(左)と本館の間から、スカイツリーの上部が見えました。

映像で見慣れた風景ですが、実物は遠目でも迫力がありました。

…この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。

宜しければこちらもお読み下さい。

…この後、本館14室の『運慶とその周辺の仏像』へ行きました。

宜しければこちらもお読み下さい。