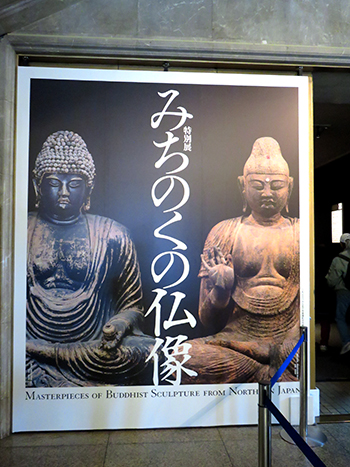

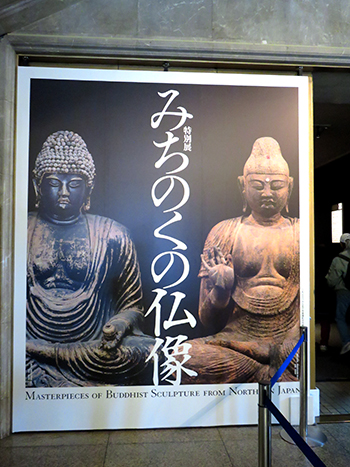

|2015-05-01|みちのくの仏像 東京国立博物館|

東京国立博物館 本館1階(開催期間 01−14→04−05)

本館入ってすぐ、階段右奥が入口です。

会場の雰囲気がわかるように、上から撮ってみました。

2階から降りる途中(本館入口は右)

|2015-05-01|みちのくの仏像 東京国立博物館|

東京国立博物館 本館1階(開催期間 01−14→04−05)

本館入ってすぐ、階段右奥が入口です。

会場の雰囲気がわかるように、上から撮ってみました。

2階から降りる途中(本館入口は右)

左手前が会場入口

左手前が会場入口

入口左(出口は撮影禁止)

入口左(出口は撮影禁止)

出品目録

出品目録

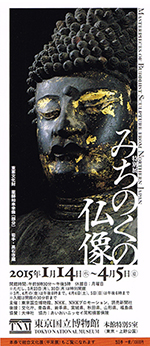

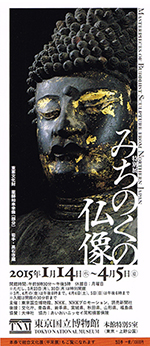

チケット

チケット

印象的だった仏像のみの感想です。

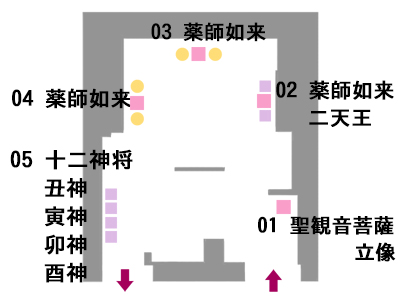

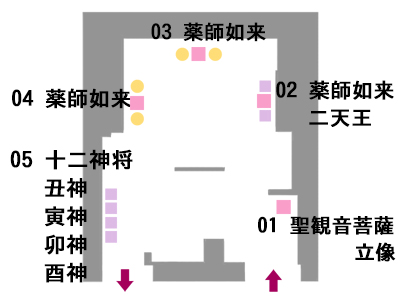

目録裏を参考に、簡単な見取り図を作ってみました。

印象的だった仏像のみの感想です。

目録裏を参考に、簡単な見取り図を作ってみました。

(『YouTube 』動画)

01 聖観音菩薩立像(岩手・天台寺)

一旦完成させた後、「鉈彫(なたぼり)」と呼ばれる手法で表面を

削っているそうです。

「鉈彫の音が功徳を積む、音の表現」とあり、彫る=音というのは

初耳でした。

(『YouTube 』動画)

02 薬師如来・二天像(宮城・双林寺)

向かって右が持国天、左が増長天です。

震災で持国天が薬師如来に倒れかかってしまい、双方の修復に2年

かかったそうです。

薬師如来は、螺髪(らはつ)部分がなく、平面のつるつる仕上げで、

これも初めて見ました。

災難を乗り越えてきたのか、持国天も増長天も両腕部分がなく、

痛々しい…のですが、足下を見るとまんまるの、鬼には見えない

邪鬼が不気味可愛い(クッションにしてみたい(笑))という、

何とも不思議な仏像でした。

03 薬師如来(福島・勝常寺)

ずっしり、螺髪もみっちり、はちきれそうな肉付きと、頼りがいの

ありそうな薬師如来像です。

日光、月光(がっこう)菩薩(兄弟)も対照的なポーズで、よく

見ると表情がそれぞれ違います。

後背にあった仏像部分(飛天だそうです)でかろうじて残った一躰

が、やっぱりムチムチ(笑)

唐草模様のデザインは「薬師寺」の台座みたいで、飛天と合わせた

のも個性的。

04 薬師如来(岩手・黒石寺)

後背まで含めて、すべて一木造りのカツラだそうです。

目尻がキッと吊り上がり、丸みを帯びた広い肩幅、筋肉質的な体型

で、厳しい眼差しを向けているように思える反面、後背の仏像は

お茶目に微笑んでいる…

脇侍の日光、月光菩薩はスラッとしていて、女性のような優美な

お顔、細く華奢な手です。

他の土地との行き来が殆どなかった時代は、「薬師如来」と聞いて

思い浮かべる姿はこんなに違うのか…と、妙な事を考えてしまい

ました。

(『YouTube 』動画)

05 十二神将立像(山形・本山慈恩寺)

今回出展を知り、行くきっかけとなった仏像です。

四躰は江戸時代の作とかで、鎌倉時代の八躰のうち四躰なのがちょ

っと残念です。

でも、肉眼で見られ……

(……?!…… 何これ?! 画像や動画と全然違う!!……)

…と、心の中で叫びながら平静を装いつつ接近、勿論凝視(笑)

高さは90cmちょっと、以前の感想で見た十二神将立像よりも大きく、

ガラスケース越しとはいえ明るく鮮明で、これはスゴイ……!!

有名な仏像は画像等もかなり出回っているせいか、直に見られて

嬉しい、やっぱり迫力がある…といった、素晴らしさを再認識する

ような感じで、ギャップ(驚き)は殆どありません。

(一番なかったのは「興福寺」の「阿修羅像」。画像が3Dになっ

た感じで、ホントあのままでした(笑))

…視界に入った瞬間、正面画像とのギャップに息を呑みました。

丑神(ちゅうしん)

図録は正面の画像で、右手に何も持っていませんが、髪の表現が

舞い上がる炎の揺らめきのよう…

頭に載せた−別の仏師? 作風が違いすぎる−ファンシーキャラの

ような−牛…

細かい部分まで凝っていて、剥落せずに残っている彩色部分も鮮や

かです。

寅神(いんしん)

図録では何も持っていま(後略)、他の仏像と比べて一番違うと

思ったのは、手と膝下の長さです。

仏像は胴が長め=手が長く、短足に見えてしまう(暴言)のですが、

肘と膝の位置が高いので、とてもバランスが良くてスッキリ、シャ

ープに見えます。

巻き毛のような髪は右側が上、左側が下とS字を描き、右手の独特

なポーズと、左側から見た角度の柔らかな布と鎧との空間(多重

スカート風でスゴイ)と、他では簡略化されがち?な部分まで物凄

いリアルな表現。

仁王像や風神雷神のように風を表現する仏像はありますが、十二

神将でポーズ(動き)+風の表現、しかもめくれた表現(デザイン)

と、どこから観ても素晴らしいの一言…………

卯神(ぼうしん)

恐らく、寅神と同じ仏師の作だと思います。

十二神将には表現の決まりがないそうです。

だからなのか、他では見た事がない斬新な出で立ち、沓もサンダル

状。

何となくですが、モデルが仏像のイメージにピッタリで、筋肉見せ

たくて邪魔な鎧をあえてどけた(創作意欲をかき立てられた)的な

……(妄想)

まるで大理石彫刻みたいで、寅神と二躰で異彩を放っていました。

酉神(ゆうしん)

最初の丑神と同じ仏師? 図録では(後略)

寅神と卯神を見なければ、印象は全然違ったと思います(苦笑)

カッコイイけど、二躰が凄すぎて……

他と同じで作風が数種類=数チームで数躰ずつのようですが、鎧の

縁取りの部分が渦巻き状で丸みを帯びる等、共通の要素を入れて

統一感を出しているのかと思いました。

頭上の動物キャラは、同じ仏師が担当したのかもしれません。

まとめ

有名な中尊寺金色堂に代表される仏教文化は、東北各地に伝わって

いたというのを初めて知りました。

その土地の神や自然信仰と結びつき、素朴で力強く、装飾(冠や

台座彫刻など)が殆どないのも特徴だと思いました。

「慈恩寺」の十二神将立像がカッコイイと知ったのは数年前で、

薬師如来の後ろ、コの字型にずらりと並んだ動画(2:03頃)に「?!」

別冊太陽」(画像が多く、読み応えがあり、十二神将が全て載って

います。仏像以外のジャンルも外れなしでおすすめ!)によると、

「興福寺」「法界寺」(秘仏)の十二神将立像に作風が似ていて、

時代的にこの後ではないかとの事でしたが、双方の仏師とは特徴が

違います。

しかし、これ程の仏師が無名とは……

「慶派」の終わりで機会(注文)がなかったのか、作品がこれだけ

なのか、他に未見の仏像があるのか、作風が変わったのか…

…いつからこんなに外国人が増えたの?!と驚く程、館内は日本人の

方が少なくて、まるで異国(笑)

ショップが改装で、本館になっていたのは良かったです。

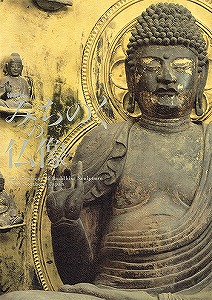

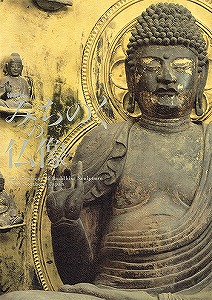

図録はA4変形(雑誌サイズ)です。

(『YouTube 』動画)

01 聖観音菩薩立像(岩手・天台寺)

一旦完成させた後、「鉈彫(なたぼり)」と呼ばれる手法で表面を

削っているそうです。

「鉈彫の音が功徳を積む、音の表現」とあり、彫る=音というのは

初耳でした。

(『YouTube 』動画)

02 薬師如来・二天像(宮城・双林寺)

向かって右が持国天、左が増長天です。

震災で持国天が薬師如来に倒れかかってしまい、双方の修復に2年

かかったそうです。

薬師如来は、螺髪(らはつ)部分がなく、平面のつるつる仕上げで、

これも初めて見ました。

災難を乗り越えてきたのか、持国天も増長天も両腕部分がなく、

痛々しい…のですが、足下を見るとまんまるの、鬼には見えない

邪鬼が不気味可愛い(クッションにしてみたい(笑))という、

何とも不思議な仏像でした。

03 薬師如来(福島・勝常寺)

ずっしり、螺髪もみっちり、はちきれそうな肉付きと、頼りがいの

ありそうな薬師如来像です。

日光、月光(がっこう)菩薩(兄弟)も対照的なポーズで、よく

見ると表情がそれぞれ違います。

後背にあった仏像部分(飛天だそうです)でかろうじて残った一躰

が、やっぱりムチムチ(笑)

唐草模様のデザインは「薬師寺」の台座みたいで、飛天と合わせた

のも個性的。

04 薬師如来(岩手・黒石寺)

後背まで含めて、すべて一木造りのカツラだそうです。

目尻がキッと吊り上がり、丸みを帯びた広い肩幅、筋肉質的な体型

で、厳しい眼差しを向けているように思える反面、後背の仏像は

お茶目に微笑んでいる…

脇侍の日光、月光菩薩はスラッとしていて、女性のような優美な

お顔、細く華奢な手です。

他の土地との行き来が殆どなかった時代は、「薬師如来」と聞いて

思い浮かべる姿はこんなに違うのか…と、妙な事を考えてしまい

ました。

(『YouTube 』動画)

05 十二神将立像(山形・本山慈恩寺)

今回出展を知り、行くきっかけとなった仏像です。

四躰は江戸時代の作とかで、鎌倉時代の八躰のうち四躰なのがちょ

っと残念です。

でも、肉眼で見られ……

(……?!…… 何これ?! 画像や動画と全然違う!!……)

…と、心の中で叫びながら平静を装いつつ接近、勿論凝視(笑)

高さは90cmちょっと、以前の感想で見た十二神将立像よりも大きく、

ガラスケース越しとはいえ明るく鮮明で、これはスゴイ……!!

有名な仏像は画像等もかなり出回っているせいか、直に見られて

嬉しい、やっぱり迫力がある…といった、素晴らしさを再認識する

ような感じで、ギャップ(驚き)は殆どありません。

(一番なかったのは「興福寺」の「阿修羅像」。画像が3Dになっ

た感じで、ホントあのままでした(笑))

…視界に入った瞬間、正面画像とのギャップに息を呑みました。

丑神(ちゅうしん)

図録は正面の画像で、右手に何も持っていませんが、髪の表現が

舞い上がる炎の揺らめきのよう…

頭に載せた−別の仏師? 作風が違いすぎる−ファンシーキャラの

ような−牛…

細かい部分まで凝っていて、剥落せずに残っている彩色部分も鮮や

かです。

寅神(いんしん)

図録では何も持っていま(後略)、他の仏像と比べて一番違うと

思ったのは、手と膝下の長さです。

仏像は胴が長め=手が長く、短足に見えてしまう(暴言)のですが、

肘と膝の位置が高いので、とてもバランスが良くてスッキリ、シャ

ープに見えます。

巻き毛のような髪は右側が上、左側が下とS字を描き、右手の独特

なポーズと、左側から見た角度の柔らかな布と鎧との空間(多重

スカート風でスゴイ)と、他では簡略化されがち?な部分まで物凄

いリアルな表現。

仁王像や風神雷神のように風を表現する仏像はありますが、十二

神将でポーズ(動き)+風の表現、しかもめくれた表現(デザイン)

と、どこから観ても素晴らしいの一言…………

卯神(ぼうしん)

恐らく、寅神と同じ仏師の作だと思います。

十二神将には表現の決まりがないそうです。

だからなのか、他では見た事がない斬新な出で立ち、沓もサンダル

状。

何となくですが、モデルが仏像のイメージにピッタリで、筋肉見せ

たくて邪魔な鎧をあえてどけた(創作意欲をかき立てられた)的な

……(妄想)

まるで大理石彫刻みたいで、寅神と二躰で異彩を放っていました。

酉神(ゆうしん)

最初の丑神と同じ仏師? 図録では(後略)

寅神と卯神を見なければ、印象は全然違ったと思います(苦笑)

カッコイイけど、二躰が凄すぎて……

他と同じで作風が数種類=数チームで数躰ずつのようですが、鎧の

縁取りの部分が渦巻き状で丸みを帯びる等、共通の要素を入れて

統一感を出しているのかと思いました。

頭上の動物キャラは、同じ仏師が担当したのかもしれません。

まとめ

有名な中尊寺金色堂に代表される仏教文化は、東北各地に伝わって

いたというのを初めて知りました。

その土地の神や自然信仰と結びつき、素朴で力強く、装飾(冠や

台座彫刻など)が殆どないのも特徴だと思いました。

「慈恩寺」の十二神将立像がカッコイイと知ったのは数年前で、

薬師如来の後ろ、コの字型にずらりと並んだ動画(2:03頃)に「?!」

別冊太陽」(画像が多く、読み応えがあり、十二神将が全て載って

います。仏像以外のジャンルも外れなしでおすすめ!)によると、

「興福寺」「法界寺」(秘仏)の十二神将立像に作風が似ていて、

時代的にこの後ではないかとの事でしたが、双方の仏師とは特徴が

違います。

しかし、これ程の仏師が無名とは……

「慶派」の終わりで機会(注文)がなかったのか、作品がこれだけ

なのか、他に未見の仏像があるのか、作風が変わったのか…

…いつからこんなに外国人が増えたの?!と驚く程、館内は日本人の

方が少なくて、まるで異国(笑)

ショップが改装で、本館になっていたのは良かったです。

図録はA4変形(雑誌サイズ)です。

(図録の画像が、正面と顔のアップ位しかないのが哀しい…………)

知らない仏像に巡り会える、こういう機会がもっと増えれば…と

思いました。

おまけ

3階天井の照明とステンドグラスが綺麗でした。

(図録の画像が、正面と顔のアップ位しかないのが哀しい…………)

知らない仏像に巡り会える、こういう機会がもっと増えれば…と

思いました。

おまけ

3階天井の照明とステンドグラスが綺麗でした。

上野公園の桜が凄かったです。

上野公園の桜が凄かったです。

|

|2015-05-01|みちのくの仏像 東京国立博物館|

東京国立博物館 本館1階(開催期間 01−14→04−05)

本館入ってすぐ、階段右奥が入口です。

会場の雰囲気がわかるように、上から撮ってみました。

2階から降りる途中(本館入口は右)

|2015-05-01|みちのくの仏像 東京国立博物館|

東京国立博物館 本館1階(開催期間 01−14→04−05)

本館入ってすぐ、階段右奥が入口です。

会場の雰囲気がわかるように、上から撮ってみました。

2階から降りる途中(本館入口は右)

左手前が会場入口

左手前が会場入口

入口左(出口は撮影禁止)

入口左(出口は撮影禁止)

出品目録

出品目録

チケット

チケット

印象的だった仏像のみの感想です。

目録裏を参考に、簡単な見取り図を作ってみました。

印象的だった仏像のみの感想です。

目録裏を参考に、簡単な見取り図を作ってみました。

(『YouTube 』動画)

01 聖観音菩薩立像(岩手・天台寺)

一旦完成させた後、「鉈彫(なたぼり)」と呼ばれる手法で表面を

削っているそうです。

「鉈彫の音が功徳を積む、音の表現」とあり、彫る=音というのは

初耳でした。

(『YouTube 』動画)

02 薬師如来・二天像(宮城・双林寺)

向かって右が持国天、左が増長天です。

震災で持国天が薬師如来に倒れかかってしまい、双方の修復に2年

かかったそうです。

薬師如来は、螺髪(らはつ)部分がなく、平面のつるつる仕上げで、

これも初めて見ました。

災難を乗り越えてきたのか、持国天も増長天も両腕部分がなく、

痛々しい…のですが、足下を見るとまんまるの、鬼には見えない

邪鬼が不気味可愛い(クッションにしてみたい(笑))という、

何とも不思議な仏像でした。

03 薬師如来(福島・勝常寺)

ずっしり、螺髪もみっちり、はちきれそうな肉付きと、頼りがいの

ありそうな薬師如来像です。

日光、月光(がっこう)菩薩(兄弟)も対照的なポーズで、よく

見ると表情がそれぞれ違います。

後背にあった仏像部分(飛天だそうです)でかろうじて残った一躰

が、やっぱりムチムチ(笑)

唐草模様のデザインは「薬師寺」の台座みたいで、飛天と合わせた

のも個性的。

04 薬師如来(岩手・黒石寺)

後背まで含めて、すべて一木造りのカツラだそうです。

目尻がキッと吊り上がり、丸みを帯びた広い肩幅、筋肉質的な体型

で、厳しい眼差しを向けているように思える反面、後背の仏像は

お茶目に微笑んでいる…

脇侍の日光、月光菩薩はスラッとしていて、女性のような優美な

お顔、細く華奢な手です。

他の土地との行き来が殆どなかった時代は、「薬師如来」と聞いて

思い浮かべる姿はこんなに違うのか…と、妙な事を考えてしまい

ました。

(『YouTube 』動画)

05 十二神将立像(山形・本山慈恩寺)

今回出展を知り、行くきっかけとなった仏像です。

四躰は江戸時代の作とかで、鎌倉時代の八躰のうち四躰なのがちょ

っと残念です。

でも、肉眼で見られ……

(……?!…… 何これ?! 画像や動画と全然違う!!……)

…と、心の中で叫びながら平静を装いつつ接近、勿論凝視(笑)

高さは90cmちょっと、以前の感想で見た十二神将立像よりも大きく、

ガラスケース越しとはいえ明るく鮮明で、これはスゴイ……!!

有名な仏像は画像等もかなり出回っているせいか、直に見られて

嬉しい、やっぱり迫力がある…といった、素晴らしさを再認識する

ような感じで、ギャップ(驚き)は殆どありません。

(一番なかったのは「興福寺」の「阿修羅像」。画像が3Dになっ

た感じで、ホントあのままでした(笑))

…視界に入った瞬間、正面画像とのギャップに息を呑みました。

丑神(ちゅうしん)

図録は正面の画像で、右手に何も持っていませんが、髪の表現が

舞い上がる炎の揺らめきのよう…

頭に載せた−別の仏師? 作風が違いすぎる−ファンシーキャラの

ような−牛…

細かい部分まで凝っていて、剥落せずに残っている彩色部分も鮮や

かです。

寅神(いんしん)

図録では何も持っていま(後略)、他の仏像と比べて一番違うと

思ったのは、手と膝下の長さです。

仏像は胴が長め=手が長く、短足に見えてしまう(暴言)のですが、

肘と膝の位置が高いので、とてもバランスが良くてスッキリ、シャ

ープに見えます。

巻き毛のような髪は右側が上、左側が下とS字を描き、右手の独特

なポーズと、左側から見た角度の柔らかな布と鎧との空間(多重

スカート風でスゴイ)と、他では簡略化されがち?な部分まで物凄

いリアルな表現。

仁王像や風神雷神のように風を表現する仏像はありますが、十二

神将でポーズ(動き)+風の表現、しかもめくれた表現(デザイン)

と、どこから観ても素晴らしいの一言…………

卯神(ぼうしん)

恐らく、寅神と同じ仏師の作だと思います。

十二神将には表現の決まりがないそうです。

だからなのか、他では見た事がない斬新な出で立ち、沓もサンダル

状。

何となくですが、モデルが仏像のイメージにピッタリで、筋肉見せ

たくて邪魔な鎧をあえてどけた(創作意欲をかき立てられた)的な

……(妄想)

まるで大理石彫刻みたいで、寅神と二躰で異彩を放っていました。

酉神(ゆうしん)

最初の丑神と同じ仏師? 図録では(後略)

寅神と卯神を見なければ、印象は全然違ったと思います(苦笑)

カッコイイけど、二躰が凄すぎて……

他と同じで作風が数種類=数チームで数躰ずつのようですが、鎧の

縁取りの部分が渦巻き状で丸みを帯びる等、共通の要素を入れて

統一感を出しているのかと思いました。

頭上の動物キャラは、同じ仏師が担当したのかもしれません。

まとめ

有名な中尊寺金色堂に代表される仏教文化は、東北各地に伝わって

いたというのを初めて知りました。

その土地の神や自然信仰と結びつき、素朴で力強く、装飾(冠や

台座彫刻など)が殆どないのも特徴だと思いました。

「慈恩寺」の十二神将立像がカッコイイと知ったのは数年前で、

薬師如来の後ろ、コの字型にずらりと並んだ動画(2:03頃)に「?!」

別冊太陽」(画像が多く、読み応えがあり、十二神将が全て載って

います。仏像以外のジャンルも外れなしでおすすめ!)によると、

「興福寺」「法界寺」(秘仏)の十二神将立像に作風が似ていて、

時代的にこの後ではないかとの事でしたが、双方の仏師とは特徴が

違います。

しかし、これ程の仏師が無名とは……

「慶派」の終わりで機会(注文)がなかったのか、作品がこれだけ

なのか、他に未見の仏像があるのか、作風が変わったのか…

…いつからこんなに外国人が増えたの?!と驚く程、館内は日本人の

方が少なくて、まるで異国(笑)

ショップが改装で、本館になっていたのは良かったです。

図録はA4変形(雑誌サイズ)です。

(『YouTube 』動画)

01 聖観音菩薩立像(岩手・天台寺)

一旦完成させた後、「鉈彫(なたぼり)」と呼ばれる手法で表面を

削っているそうです。

「鉈彫の音が功徳を積む、音の表現」とあり、彫る=音というのは

初耳でした。

(『YouTube 』動画)

02 薬師如来・二天像(宮城・双林寺)

向かって右が持国天、左が増長天です。

震災で持国天が薬師如来に倒れかかってしまい、双方の修復に2年

かかったそうです。

薬師如来は、螺髪(らはつ)部分がなく、平面のつるつる仕上げで、

これも初めて見ました。

災難を乗り越えてきたのか、持国天も増長天も両腕部分がなく、

痛々しい…のですが、足下を見るとまんまるの、鬼には見えない

邪鬼が不気味可愛い(クッションにしてみたい(笑))という、

何とも不思議な仏像でした。

03 薬師如来(福島・勝常寺)

ずっしり、螺髪もみっちり、はちきれそうな肉付きと、頼りがいの

ありそうな薬師如来像です。

日光、月光(がっこう)菩薩(兄弟)も対照的なポーズで、よく

見ると表情がそれぞれ違います。

後背にあった仏像部分(飛天だそうです)でかろうじて残った一躰

が、やっぱりムチムチ(笑)

唐草模様のデザインは「薬師寺」の台座みたいで、飛天と合わせた

のも個性的。

04 薬師如来(岩手・黒石寺)

後背まで含めて、すべて一木造りのカツラだそうです。

目尻がキッと吊り上がり、丸みを帯びた広い肩幅、筋肉質的な体型

で、厳しい眼差しを向けているように思える反面、後背の仏像は

お茶目に微笑んでいる…

脇侍の日光、月光菩薩はスラッとしていて、女性のような優美な

お顔、細く華奢な手です。

他の土地との行き来が殆どなかった時代は、「薬師如来」と聞いて

思い浮かべる姿はこんなに違うのか…と、妙な事を考えてしまい

ました。

(『YouTube 』動画)

05 十二神将立像(山形・本山慈恩寺)

今回出展を知り、行くきっかけとなった仏像です。

四躰は江戸時代の作とかで、鎌倉時代の八躰のうち四躰なのがちょ

っと残念です。

でも、肉眼で見られ……

(……?!…… 何これ?! 画像や動画と全然違う!!……)

…と、心の中で叫びながら平静を装いつつ接近、勿論凝視(笑)

高さは90cmちょっと、以前の感想で見た十二神将立像よりも大きく、

ガラスケース越しとはいえ明るく鮮明で、これはスゴイ……!!

有名な仏像は画像等もかなり出回っているせいか、直に見られて

嬉しい、やっぱり迫力がある…といった、素晴らしさを再認識する

ような感じで、ギャップ(驚き)は殆どありません。

(一番なかったのは「興福寺」の「阿修羅像」。画像が3Dになっ

た感じで、ホントあのままでした(笑))

…視界に入った瞬間、正面画像とのギャップに息を呑みました。

丑神(ちゅうしん)

図録は正面の画像で、右手に何も持っていませんが、髪の表現が

舞い上がる炎の揺らめきのよう…

頭に載せた−別の仏師? 作風が違いすぎる−ファンシーキャラの

ような−牛…

細かい部分まで凝っていて、剥落せずに残っている彩色部分も鮮や

かです。

寅神(いんしん)

図録では何も持っていま(後略)、他の仏像と比べて一番違うと

思ったのは、手と膝下の長さです。

仏像は胴が長め=手が長く、短足に見えてしまう(暴言)のですが、

肘と膝の位置が高いので、とてもバランスが良くてスッキリ、シャ

ープに見えます。

巻き毛のような髪は右側が上、左側が下とS字を描き、右手の独特

なポーズと、左側から見た角度の柔らかな布と鎧との空間(多重

スカート風でスゴイ)と、他では簡略化されがち?な部分まで物凄

いリアルな表現。

仁王像や風神雷神のように風を表現する仏像はありますが、十二

神将でポーズ(動き)+風の表現、しかもめくれた表現(デザイン)

と、どこから観ても素晴らしいの一言…………

卯神(ぼうしん)

恐らく、寅神と同じ仏師の作だと思います。

十二神将には表現の決まりがないそうです。

だからなのか、他では見た事がない斬新な出で立ち、沓もサンダル

状。

何となくですが、モデルが仏像のイメージにピッタリで、筋肉見せ

たくて邪魔な鎧をあえてどけた(創作意欲をかき立てられた)的な

……(妄想)

まるで大理石彫刻みたいで、寅神と二躰で異彩を放っていました。

酉神(ゆうしん)

最初の丑神と同じ仏師? 図録では(後略)

寅神と卯神を見なければ、印象は全然違ったと思います(苦笑)

カッコイイけど、二躰が凄すぎて……

他と同じで作風が数種類=数チームで数躰ずつのようですが、鎧の

縁取りの部分が渦巻き状で丸みを帯びる等、共通の要素を入れて

統一感を出しているのかと思いました。

頭上の動物キャラは、同じ仏師が担当したのかもしれません。

まとめ

有名な中尊寺金色堂に代表される仏教文化は、東北各地に伝わって

いたというのを初めて知りました。

その土地の神や自然信仰と結びつき、素朴で力強く、装飾(冠や

台座彫刻など)が殆どないのも特徴だと思いました。

「慈恩寺」の十二神将立像がカッコイイと知ったのは数年前で、

薬師如来の後ろ、コの字型にずらりと並んだ動画(2:03頃)に「?!」

別冊太陽」(画像が多く、読み応えがあり、十二神将が全て載って

います。仏像以外のジャンルも外れなしでおすすめ!)によると、

「興福寺」「法界寺」(秘仏)の十二神将立像に作風が似ていて、

時代的にこの後ではないかとの事でしたが、双方の仏師とは特徴が

違います。

しかし、これ程の仏師が無名とは……

「慶派」の終わりで機会(注文)がなかったのか、作品がこれだけ

なのか、他に未見の仏像があるのか、作風が変わったのか…

…いつからこんなに外国人が増えたの?!と驚く程、館内は日本人の

方が少なくて、まるで異国(笑)

ショップが改装で、本館になっていたのは良かったです。

図録はA4変形(雑誌サイズ)です。

(図録の画像が、正面と顔のアップ位しかないのが哀しい…………)

知らない仏像に巡り会える、こういう機会がもっと増えれば…と

思いました。

おまけ

3階天井の照明とステンドグラスが綺麗でした。

(図録の画像が、正面と顔のアップ位しかないのが哀しい…………)

知らない仏像に巡り会える、こういう機会がもっと増えれば…と

思いました。

おまけ

3階天井の照明とステンドグラスが綺麗でした。

上野公園の桜が凄かったです。

上野公園の桜が凄かったです。