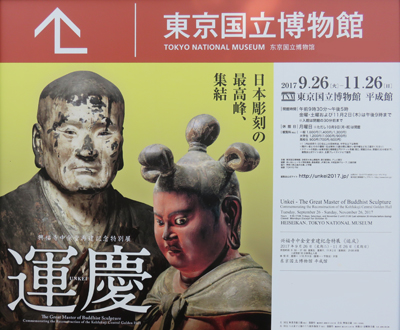

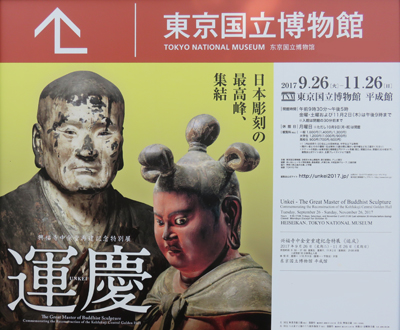

|2017-012-01|興福寺中金堂再建記念特別展 運慶 |東京国立博物館 平成館|

◈◈09−26〜11−26まで、運慶作と判明している31躰のうち22躰、父、子、孫や他の慶派の

作品まで揃うという、とても豪華な企画展でした。

左手奥は上野動物園です。

|2017-012-01|興福寺中金堂再建記念特別展 運慶 |東京国立博物館 平成館|

◈◈09−26〜11−26まで、運慶作と判明している31躰のうち22躰、父、子、孫や他の慶派の

作品まで揃うという、とても豪華な企画展でした。

左手奥は上野動物園です。

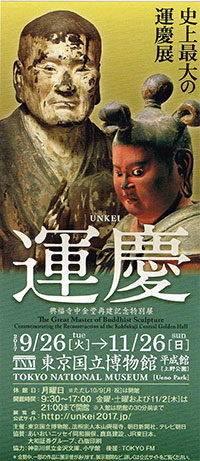

入場まで50分待ち…(大混雑で入り口が見えず、写真を撮り忘れました)

左側エスカレーターを上り、「平成館」2階左手が会場入口です。(右側は帰路)

入場まで50分待ち…(大混雑で入り口が見えず、写真を撮り忘れました)

左側エスカレーターを上り、「平成館」2階左手が会場入口です。(右側は帰路)

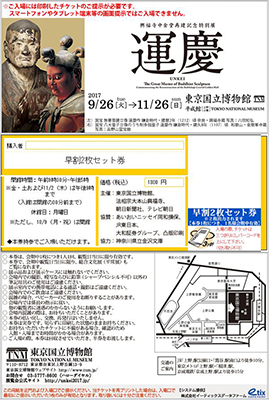

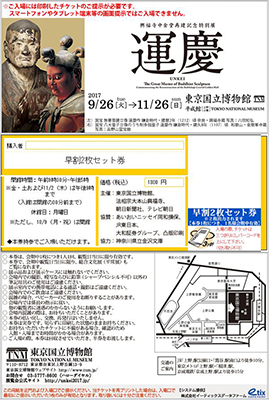

チケットです。オンラインチケット(印刷版・購入者とバーコード部分を消して

あります。三つ折りで提示)だと受付が別で早く(私の時は他に誰もいません

でした)、回収される代わりにこれを貰えました。↓

チケットです。オンラインチケット(印刷版・購入者とバーコード部分を消して

あります。三つ折りで提示)だと受付が別で早く(私の時は他に誰もいません

でした)、回収される代わりにこれを貰えました。↓

出品目録です。(入り口で手渡し)

出品目録です。(入り口で手渡し)

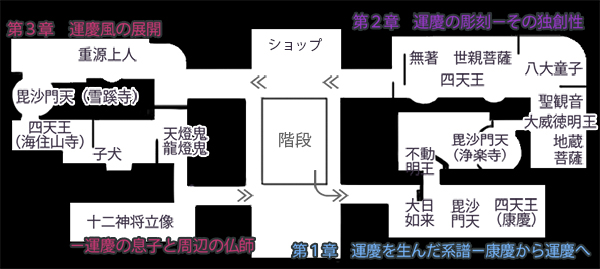

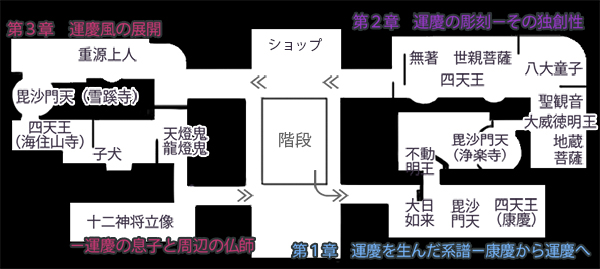

大雑把な会場案内図です。

一躰毎にレイアウトを変える変則的な配置(迷路状)だった上、混雑で床が見え

ない状態で、後でTVの特番を見ても運慶だけ(苦笑)なので、「多分こんな感じ」

です。

大雑把な会場案内図です。

一躰毎にレイアウトを変える変則的な配置(迷路状)だった上、混雑で床が見え

ない状態で、後でTVの特番を見ても運慶だけ(苦笑)なので、「多分こんな感じ」

です。

◈◈第1章 運慶を生んだ系譜−康慶から運慶へ

デビュー作の大日如来です。

以前観た時はガラスケース越しでしたが、台座部分の下も眺める事が出来ました。

今回はぐるりと眺められる代わりに、台座部分は暗いのと混雑で全然見えず…

後の作品よりはほっそりしていて若々しく、既にただ者ではない雰囲気が漂って

います。背面も彫刻があり、仏師で初めて自作に名を入れた(康慶の息子運慶)

そうで、「どうだ!」と世に出した時の誇らしげな顔が目に浮かぶようです。

そんな運慶も、父康慶の影響が大きかったと思える四天王像。

やはり迫力がありました。

30代の傑作毘沙門天。

運慶の中で一番好きな作品です。(一番本人−六波羅蜜寺の像−に似ている気が

します)

背後のひねり、鎧が弾けそうな程ずっしりとしていてリアルな体型。

丸っこい邪鬼が多い中、重みでプレスされたように平べったいのが面白い(笑)

実際にこのポーズをとってみると、左足がかなり辛いです(笑)

◈◈第2章 運慶の彫刻−その独創性

上から更に数年後の毘沙門天。

以前観たのはこちらですが、鎧の部分などの細部もあっさりとしていて、「えっ?!

こっちが先じゃないの?」と思う位、完成度が違うような…

邪鬼も丸くて可愛いし(笑)、目の表現(こちらの方が人間と同じ)なども含め、

依頼主の好みを反映したのではないか?との説があるそうです。

大日如来(小さめの二躰)はガラスケースの中で、背面や厨子の内部は見えません。

以前観られたのでいいかな…と思いましたが、ちょっと残念です。

不動明王は丸顔で(運慶は大日如来以外は丸顔(笑))、歯(牙?)がないせいか

恐さはなく、ちょっと困っているように見えました。

後の迦楼羅炎、鳥の顔と翼がある?!のは初めて見ました。

背面は黒でした(笑)

最晩年の大威徳明王(だいとくいみょうおう)、今回どこにあるかわかりません

でした…(壁際のケースだったんですね)

八大童子はガラスケースの中にあり、ちょっと見上げるような高さで、ぐるりと

観られる代わりに頭の上の部分は見えません。

前回は直で目の高さで八躰だったけど背後は…で、どちらも一長一短(苦笑)

印象は前回と変わりませんでしたが、今回の照明はより立体感を強調するようで

良かったです。

浄楽寺の不動明王の童子とは全く雰囲気が違うのは、やはり依頼主の好みかもしれ

ません。

無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像と四天王立像。

拝観が限られている興福寺南円堂を再現したとの事で、画像よりも広い空間で、

2mを超える人間離れした姿…なのに、表情は人間に近く、何か言いたげな表情

に見えました。

無著菩薩、あの包みの中身は何だろう…などと妙な事を考えつつ背面を見ると、

裾の辺りに細かい文字が…

経文?(1文字5mm角位)の書かれた紙が何枚も(筆跡は同じ)貼られています。

一体誰が何の為に?

四天王は運慶作ではないか?との説が出ているそうですが、髪の髷を留めている

飾りが、以前観た高野山の広目天(快慶作)に似ています。

しかし、その四天王とも、興福寺の十二神将立像とも作風が違います。

湛慶の三十三間堂の二十八部衆像とも違うこの躍動感は、慈恩寺の十二神将立像

(多分こちらの方がこの後)に近いような気がします。

背面を見ると、鎧の下に毛皮(虎だそうです)を着ていて、デザインもそれぞれ

違い、見えない所まで細かく、拘りが感じられてカッコイイです。

足元が邪鬼じゃない?と思ったら、図録に「後補」とあり納得。

江戸時代の火災で、上の四天王像だけを運び出したのではないかとの事ですが、

だとしたら可哀想。踏まれている邪鬼(多分恐い系)を見たかったです…

◈◈第3章 運慶風の展開−運慶の息子と周辺の仏師

系図です。

長男 湛慶(たんけい)

次男 康運

三男 康弁

康慶(こうけい)−−運慶−−

四男 康勝(こうしょう)−−康円

五男 運賀

六男 運助

重源上人像。厳しい表情で粗彫りのような作風です。

運慶作と言われているそうですが、さっきの四天王像に近いような…

運慶の地蔵菩薩(表情)とは違う「恐さ」がありました。

海住山寺(かいじゅうせんじ)の四天王立像。

出展されると知り、楽しみにしてました。

以前、東大寺の盧舎那仏の回りに高さ約12mの四天王像があった…という特番で、

彩色の参考に紹介されていた仏像です。

ガラスケース越しにキラリと光る髪飾りは側面が針金状に見える程薄く、約40cm

という小ささなのに、鎧は何層にも重ねた(小さいパーツを別に造り、貼って

ある)飾りという凝った造り。

背面を見ると上や下に毛皮を着ていて、ちゃんと毛並みまで描かれているのには

驚きました。

開いた口にはしっかり歯まであり、彩色も細かく鮮やかで、実物はやはり画像の

何倍も凄いです。

雪蹊寺の毘沙門天、吉祥天、善膩師(ぜんにし)童子。

運慶の長男湛慶作で、昨年イタリアに出展された仏像です。

今回知らなかったので、「えっ?!」と驚きました(笑)

作風は運慶に似てますが、彫りが浅めでひねりはなく、自然な立ち姿で邪鬼は…

足部分がない? 顔は頬の部分が2:1位、真ん中に寄せたような感じです。

妻吉祥天と息子善膩師童子は小さいですが、毘沙門天と同じで頬が広めで、微笑

む表情が可愛らしかったです。

個人的に、作風には仏師の人柄が出るような気がします。

湛慶は真面目で穏やかな人だったのかもしれませんね。

「鳥獣戯画」でおなじみ、高山寺の子犬。

まさかここで見られるとは思わなかったです。

両手に載る位の大きさで、小首を傾げ、くるんとしたしっぽがキュート(笑)

後ろ姿も可愛くて、表情が湛慶の善膩師童子によく似ていると思いました。

龍燈鬼と天燈鬼。

これも楽しみにしてました。

八大童子と同じ位の台の上に乗っていて、残念ながら上の部分はわかりませんが、

ぐるりと直に観られました。

天燈鬼はよく見ると三つ目で、眉が見た事がない面白い形で毛皮を腰に巻き、

ちょっと恐い顔。

龍燈鬼の方が好き(龍込み)ですが、間近で観ると結構痛み(ひび割れ的な)が

ありました。(顎の穴は金属で出来た髭の跡だそうです)

上目で燈台を見上げる龍燈鬼は龍のしっぽを掴み、「バランスを崩すから邪魔

するな!」と言っているかのよう。

それを見る龍はあきれ顔で(笑)「何やってんだ?」というようなユーモラスな

表情。天燈鬼と違って色々想像出来るせいか、眺めていて飽きません。

康弁(三男)は陽気でお茶目(個人の印象(笑))。

筋肉の付き方は力士(四股を踏むと出来る)に酷似していて、正確な描写だそう

ですが、単独?の作品はこれだけとか。

(フィギュアは小さすぎ… 仏像可動フィギュアシリーズで出して欲しいです)

十二神将立像。

これも(以下略)

東京国立博物館(五躰)と静嘉堂文庫に分かれて収蔵されていて、全てが揃う

のは42年ぶりだとか。一カ所で観られるのは本当に有り難いです。

約60cmと小さめですが、表情やポーズにそれぞれ特徴があり、どれも個性的です。

背面を見ると皆毛皮を着ていて、鎧はややあっさりとしたデザイン。

運慶作では?と期待されていたものの、残念ながら死後に造られた事が判明した

そうです。

やっぱり戌神が一番カッコイイ(笑)

◈ まとめです。

会場を出て、出入り口1階右手(階段から見ると左手)に記念撮影コーナーが

あり、黒板の前に入って一緒に撮れるようになっていました。

◈◈第1章 運慶を生んだ系譜−康慶から運慶へ

デビュー作の大日如来です。

以前観た時はガラスケース越しでしたが、台座部分の下も眺める事が出来ました。

今回はぐるりと眺められる代わりに、台座部分は暗いのと混雑で全然見えず…

後の作品よりはほっそりしていて若々しく、既にただ者ではない雰囲気が漂って

います。背面も彫刻があり、仏師で初めて自作に名を入れた(康慶の息子運慶)

そうで、「どうだ!」と世に出した時の誇らしげな顔が目に浮かぶようです。

そんな運慶も、父康慶の影響が大きかったと思える四天王像。

やはり迫力がありました。

30代の傑作毘沙門天。

運慶の中で一番好きな作品です。(一番本人−六波羅蜜寺の像−に似ている気が

します)

背後のひねり、鎧が弾けそうな程ずっしりとしていてリアルな体型。

丸っこい邪鬼が多い中、重みでプレスされたように平べったいのが面白い(笑)

実際にこのポーズをとってみると、左足がかなり辛いです(笑)

◈◈第2章 運慶の彫刻−その独創性

上から更に数年後の毘沙門天。

以前観たのはこちらですが、鎧の部分などの細部もあっさりとしていて、「えっ?!

こっちが先じゃないの?」と思う位、完成度が違うような…

邪鬼も丸くて可愛いし(笑)、目の表現(こちらの方が人間と同じ)なども含め、

依頼主の好みを反映したのではないか?との説があるそうです。

大日如来(小さめの二躰)はガラスケースの中で、背面や厨子の内部は見えません。

以前観られたのでいいかな…と思いましたが、ちょっと残念です。

不動明王は丸顔で(運慶は大日如来以外は丸顔(笑))、歯(牙?)がないせいか

恐さはなく、ちょっと困っているように見えました。

後の迦楼羅炎、鳥の顔と翼がある?!のは初めて見ました。

背面は黒でした(笑)

最晩年の大威徳明王(だいとくいみょうおう)、今回どこにあるかわかりません

でした…(壁際のケースだったんですね)

八大童子はガラスケースの中にあり、ちょっと見上げるような高さで、ぐるりと

観られる代わりに頭の上の部分は見えません。

前回は直で目の高さで八躰だったけど背後は…で、どちらも一長一短(苦笑)

印象は前回と変わりませんでしたが、今回の照明はより立体感を強調するようで

良かったです。

浄楽寺の不動明王の童子とは全く雰囲気が違うのは、やはり依頼主の好みかもしれ

ません。

無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像と四天王立像。

拝観が限られている興福寺南円堂を再現したとの事で、画像よりも広い空間で、

2mを超える人間離れした姿…なのに、表情は人間に近く、何か言いたげな表情

に見えました。

無著菩薩、あの包みの中身は何だろう…などと妙な事を考えつつ背面を見ると、

裾の辺りに細かい文字が…

経文?(1文字5mm角位)の書かれた紙が何枚も(筆跡は同じ)貼られています。

一体誰が何の為に?

四天王は運慶作ではないか?との説が出ているそうですが、髪の髷を留めている

飾りが、以前観た高野山の広目天(快慶作)に似ています。

しかし、その四天王とも、興福寺の十二神将立像とも作風が違います。

湛慶の三十三間堂の二十八部衆像とも違うこの躍動感は、慈恩寺の十二神将立像

(多分こちらの方がこの後)に近いような気がします。

背面を見ると、鎧の下に毛皮(虎だそうです)を着ていて、デザインもそれぞれ

違い、見えない所まで細かく、拘りが感じられてカッコイイです。

足元が邪鬼じゃない?と思ったら、図録に「後補」とあり納得。

江戸時代の火災で、上の四天王像だけを運び出したのではないかとの事ですが、

だとしたら可哀想。踏まれている邪鬼(多分恐い系)を見たかったです…

◈◈第3章 運慶風の展開−運慶の息子と周辺の仏師

系図です。

長男 湛慶(たんけい)

次男 康運

三男 康弁

康慶(こうけい)−−運慶−−

四男 康勝(こうしょう)−−康円

五男 運賀

六男 運助

重源上人像。厳しい表情で粗彫りのような作風です。

運慶作と言われているそうですが、さっきの四天王像に近いような…

運慶の地蔵菩薩(表情)とは違う「恐さ」がありました。

海住山寺(かいじゅうせんじ)の四天王立像。

出展されると知り、楽しみにしてました。

以前、東大寺の盧舎那仏の回りに高さ約12mの四天王像があった…という特番で、

彩色の参考に紹介されていた仏像です。

ガラスケース越しにキラリと光る髪飾りは側面が針金状に見える程薄く、約40cm

という小ささなのに、鎧は何層にも重ねた(小さいパーツを別に造り、貼って

ある)飾りという凝った造り。

背面を見ると上や下に毛皮を着ていて、ちゃんと毛並みまで描かれているのには

驚きました。

開いた口にはしっかり歯まであり、彩色も細かく鮮やかで、実物はやはり画像の

何倍も凄いです。

雪蹊寺の毘沙門天、吉祥天、善膩師(ぜんにし)童子。

運慶の長男湛慶作で、昨年イタリアに出展された仏像です。

今回知らなかったので、「えっ?!」と驚きました(笑)

作風は運慶に似てますが、彫りが浅めでひねりはなく、自然な立ち姿で邪鬼は…

足部分がない? 顔は頬の部分が2:1位、真ん中に寄せたような感じです。

妻吉祥天と息子善膩師童子は小さいですが、毘沙門天と同じで頬が広めで、微笑

む表情が可愛らしかったです。

個人的に、作風には仏師の人柄が出るような気がします。

湛慶は真面目で穏やかな人だったのかもしれませんね。

「鳥獣戯画」でおなじみ、高山寺の子犬。

まさかここで見られるとは思わなかったです。

両手に載る位の大きさで、小首を傾げ、くるんとしたしっぽがキュート(笑)

後ろ姿も可愛くて、表情が湛慶の善膩師童子によく似ていると思いました。

龍燈鬼と天燈鬼。

これも楽しみにしてました。

八大童子と同じ位の台の上に乗っていて、残念ながら上の部分はわかりませんが、

ぐるりと直に観られました。

天燈鬼はよく見ると三つ目で、眉が見た事がない面白い形で毛皮を腰に巻き、

ちょっと恐い顔。

龍燈鬼の方が好き(龍込み)ですが、間近で観ると結構痛み(ひび割れ的な)が

ありました。(顎の穴は金属で出来た髭の跡だそうです)

上目で燈台を見上げる龍燈鬼は龍のしっぽを掴み、「バランスを崩すから邪魔

するな!」と言っているかのよう。

それを見る龍はあきれ顔で(笑)「何やってんだ?」というようなユーモラスな

表情。天燈鬼と違って色々想像出来るせいか、眺めていて飽きません。

康弁(三男)は陽気でお茶目(個人の印象(笑))。

筋肉の付き方は力士(四股を踏むと出来る)に酷似していて、正確な描写だそう

ですが、単独?の作品はこれだけとか。

(フィギュアは小さすぎ… 仏像可動フィギュアシリーズで出して欲しいです)

十二神将立像。

これも(以下略)

東京国立博物館(五躰)と静嘉堂文庫に分かれて収蔵されていて、全てが揃う

のは42年ぶりだとか。一カ所で観られるのは本当に有り難いです。

約60cmと小さめですが、表情やポーズにそれぞれ特徴があり、どれも個性的です。

背面を見ると皆毛皮を着ていて、鎧はややあっさりとしたデザイン。

運慶作では?と期待されていたものの、残念ながら死後に造られた事が判明した

そうです。

やっぱり戌神が一番カッコイイ(笑)

◈ まとめです。

会場を出て、出入り口1階右手(階段から見ると左手)に記念撮影コーナーが

あり、黒板の前に入って一緒に撮れるようになっていました。

とにかく人が多すぎ(苦笑)

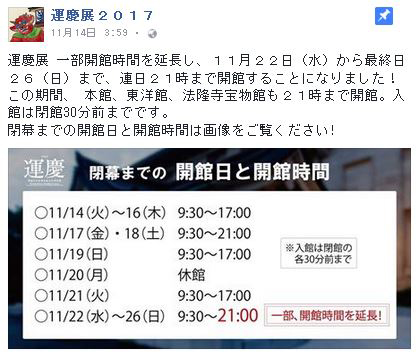

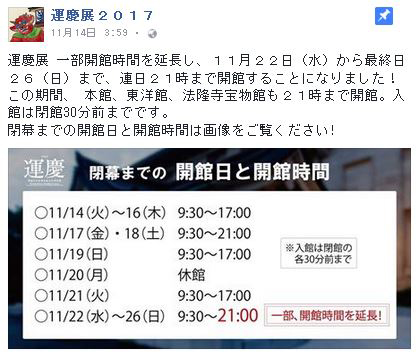

10−10に10万人、11−02に30万人、11−14に40万人、11−22に50万人突破、最終

的には入館時間延長で60万人突破、2017年の動員数で3位だそうです。

(1位は「ミュシャ」65万人、2位は「国宝」62万人)

とにかく人が多すぎ(苦笑)

10−10に10万人、11−02に30万人、11−14に40万人、11−22に50万人突破、最終

的には入館時間延長で60万人突破、2017年の動員数で3位だそうです。

(1位は「ミュシャ」65万人、2位は「国宝」62万人)

床が見えないどころか、前へ進むのも一苦労(変則的なレイアウトのせい)で、

入場制限やってこれ……

お陰で壁際や角等を見落とし(近づけず)、後で「えっ、これどこにあったの?!」

というものがいくつかありました…(TVのゆったり空間が羨ましい……)

TVの特番(3本)では運慶だけが取り上げられ、康慶他や第2会場は全部カッ

ト(哀)で記憶を手繰るしかないという……

でも、これだけの作品を一度に背後まで観られるという、贅沢で貴重な体験が

出来て良かった!です。

やっぱり仏像は慶派!(笑)

来秋、東博で特別展「大報恩寺」(仮)開催だそうで楽しみです!

本館の方で「運慶の後継者たち―康円と善派を中心に」をやっていたので、そち

らも観てきました。感想はこちらです。

◈◈おまけです。

本館前、主のようなユリノキも紅葉が始まっていて綺麗でした。

床が見えないどころか、前へ進むのも一苦労(変則的なレイアウトのせい)で、

入場制限やってこれ……

お陰で壁際や角等を見落とし(近づけず)、後で「えっ、これどこにあったの?!」

というものがいくつかありました…(TVのゆったり空間が羨ましい……)

TVの特番(3本)では運慶だけが取り上げられ、康慶他や第2会場は全部カッ

ト(哀)で記憶を手繰るしかないという……

でも、これだけの作品を一度に背後まで観られるという、贅沢で貴重な体験が

出来て良かった!です。

やっぱり仏像は慶派!(笑)

来秋、東博で特別展「大報恩寺」(仮)開催だそうで楽しみです!

本館の方で「運慶の後継者たち―康円と善派を中心に」をやっていたので、そち

らも観てきました。感想はこちらです。

◈◈おまけです。

本館前、主のようなユリノキも紅葉が始まっていて綺麗でした。

本館に、一度見たかった「自在龍置物」(明珍宗察−みょうちんむねあき−1713作)

があって「?!!!」(長さは1m位? こう見るとフィギュアは忠実に作られていた

んですね。手足の間隔が広すぎるとか言って済みません(苦笑))

本館に、一度見たかった「自在龍置物」(明珍宗察−みょうちんむねあき−1713作)

があって「?!!!」(長さは1m位? こう見るとフィギュアは忠実に作られていた

んですね。手足の間隔が広すぎるとか言って済みません(苦笑))

|

|2017-012-01|興福寺中金堂再建記念特別展 運慶 |東京国立博物館 平成館|

◈◈09−26〜11−26まで、運慶作と判明している31躰のうち22躰、父、子、孫や他の慶派の

作品まで揃うという、とても豪華な企画展でした。

左手奥は上野動物園です。

|2017-012-01|興福寺中金堂再建記念特別展 運慶 |東京国立博物館 平成館|

◈◈09−26〜11−26まで、運慶作と判明している31躰のうち22躰、父、子、孫や他の慶派の

作品まで揃うという、とても豪華な企画展でした。

左手奥は上野動物園です。

入場まで50分待ち…(大混雑で入り口が見えず、写真を撮り忘れました)

左側エスカレーターを上り、「平成館」2階左手が会場入口です。(右側は帰路)

入場まで50分待ち…(大混雑で入り口が見えず、写真を撮り忘れました)

左側エスカレーターを上り、「平成館」2階左手が会場入口です。(右側は帰路)

チケットです。オンラインチケット(印刷版・購入者とバーコード部分を消して

あります。三つ折りで提示)だと受付が別で早く(私の時は他に誰もいません

でした)、回収される代わりにこれを貰えました。↓

チケットです。オンラインチケット(印刷版・購入者とバーコード部分を消して

あります。三つ折りで提示)だと受付が別で早く(私の時は他に誰もいません

でした)、回収される代わりにこれを貰えました。↓

出品目録です。(入り口で手渡し)

出品目録です。(入り口で手渡し)

大雑把な会場案内図です。

一躰毎にレイアウトを変える変則的な配置(迷路状)だった上、混雑で床が見え

ない状態で、後でTVの特番を見ても運慶だけ(苦笑)なので、「多分こんな感じ」

です。

大雑把な会場案内図です。

一躰毎にレイアウトを変える変則的な配置(迷路状)だった上、混雑で床が見え

ない状態で、後でTVの特番を見ても運慶だけ(苦笑)なので、「多分こんな感じ」

です。

◈◈第1章 運慶を生んだ系譜−康慶から運慶へ

デビュー作の大日如来です。

以前観た時はガラスケース越しでしたが、台座部分の下も眺める事が出来ました。

今回はぐるりと眺められる代わりに、台座部分は暗いのと混雑で全然見えず…

後の作品よりはほっそりしていて若々しく、既にただ者ではない雰囲気が漂って

います。背面も彫刻があり、仏師で初めて自作に名を入れた(康慶の息子運慶)

そうで、「どうだ!」と世に出した時の誇らしげな顔が目に浮かぶようです。

そんな運慶も、父康慶の影響が大きかったと思える四天王像。

やはり迫力がありました。

30代の傑作毘沙門天。

運慶の中で一番好きな作品です。(一番本人−六波羅蜜寺の像−に似ている気が

します)

背後のひねり、鎧が弾けそうな程ずっしりとしていてリアルな体型。

丸っこい邪鬼が多い中、重みでプレスされたように平べったいのが面白い(笑)

実際にこのポーズをとってみると、左足がかなり辛いです(笑)

◈◈第2章 運慶の彫刻−その独創性

上から更に数年後の毘沙門天。

以前観たのはこちらですが、鎧の部分などの細部もあっさりとしていて、「えっ?!

こっちが先じゃないの?」と思う位、完成度が違うような…

邪鬼も丸くて可愛いし(笑)、目の表現(こちらの方が人間と同じ)なども含め、

依頼主の好みを反映したのではないか?との説があるそうです。

大日如来(小さめの二躰)はガラスケースの中で、背面や厨子の内部は見えません。

以前観られたのでいいかな…と思いましたが、ちょっと残念です。

不動明王は丸顔で(運慶は大日如来以外は丸顔(笑))、歯(牙?)がないせいか

恐さはなく、ちょっと困っているように見えました。

後の迦楼羅炎、鳥の顔と翼がある?!のは初めて見ました。

背面は黒でした(笑)

最晩年の大威徳明王(だいとくいみょうおう)、今回どこにあるかわかりません

でした…(壁際のケースだったんですね)

八大童子はガラスケースの中にあり、ちょっと見上げるような高さで、ぐるりと

観られる代わりに頭の上の部分は見えません。

前回は直で目の高さで八躰だったけど背後は…で、どちらも一長一短(苦笑)

印象は前回と変わりませんでしたが、今回の照明はより立体感を強調するようで

良かったです。

浄楽寺の不動明王の童子とは全く雰囲気が違うのは、やはり依頼主の好みかもしれ

ません。

無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像と四天王立像。

拝観が限られている興福寺南円堂を再現したとの事で、画像よりも広い空間で、

2mを超える人間離れした姿…なのに、表情は人間に近く、何か言いたげな表情

に見えました。

無著菩薩、あの包みの中身は何だろう…などと妙な事を考えつつ背面を見ると、

裾の辺りに細かい文字が…

経文?(1文字5mm角位)の書かれた紙が何枚も(筆跡は同じ)貼られています。

一体誰が何の為に?

四天王は運慶作ではないか?との説が出ているそうですが、髪の髷を留めている

飾りが、以前観た高野山の広目天(快慶作)に似ています。

しかし、その四天王とも、興福寺の十二神将立像とも作風が違います。

湛慶の三十三間堂の二十八部衆像とも違うこの躍動感は、慈恩寺の十二神将立像

(多分こちらの方がこの後)に近いような気がします。

背面を見ると、鎧の下に毛皮(虎だそうです)を着ていて、デザインもそれぞれ

違い、見えない所まで細かく、拘りが感じられてカッコイイです。

足元が邪鬼じゃない?と思ったら、図録に「後補」とあり納得。

江戸時代の火災で、上の四天王像だけを運び出したのではないかとの事ですが、

だとしたら可哀想。踏まれている邪鬼(多分恐い系)を見たかったです…

◈◈第3章 運慶風の展開−運慶の息子と周辺の仏師

系図です。

長男 湛慶(たんけい)

次男 康運

三男 康弁

康慶(こうけい)−−運慶−−

四男 康勝(こうしょう)−−康円

五男 運賀

六男 運助

重源上人像。厳しい表情で粗彫りのような作風です。

運慶作と言われているそうですが、さっきの四天王像に近いような…

運慶の地蔵菩薩(表情)とは違う「恐さ」がありました。

海住山寺(かいじゅうせんじ)の四天王立像。

出展されると知り、楽しみにしてました。

以前、東大寺の盧舎那仏の回りに高さ約12mの四天王像があった…という特番で、

彩色の参考に紹介されていた仏像です。

ガラスケース越しにキラリと光る髪飾りは側面が針金状に見える程薄く、約40cm

という小ささなのに、鎧は何層にも重ねた(小さいパーツを別に造り、貼って

ある)飾りという凝った造り。

背面を見ると上や下に毛皮を着ていて、ちゃんと毛並みまで描かれているのには

驚きました。

開いた口にはしっかり歯まであり、彩色も細かく鮮やかで、実物はやはり画像の

何倍も凄いです。

雪蹊寺の毘沙門天、吉祥天、善膩師(ぜんにし)童子。

運慶の長男湛慶作で、昨年イタリアに出展された仏像です。

今回知らなかったので、「えっ?!」と驚きました(笑)

作風は運慶に似てますが、彫りが浅めでひねりはなく、自然な立ち姿で邪鬼は…

足部分がない? 顔は頬の部分が2:1位、真ん中に寄せたような感じです。

妻吉祥天と息子善膩師童子は小さいですが、毘沙門天と同じで頬が広めで、微笑

む表情が可愛らしかったです。

個人的に、作風には仏師の人柄が出るような気がします。

湛慶は真面目で穏やかな人だったのかもしれませんね。

「鳥獣戯画」でおなじみ、高山寺の子犬。

まさかここで見られるとは思わなかったです。

両手に載る位の大きさで、小首を傾げ、くるんとしたしっぽがキュート(笑)

後ろ姿も可愛くて、表情が湛慶の善膩師童子によく似ていると思いました。

龍燈鬼と天燈鬼。

これも楽しみにしてました。

八大童子と同じ位の台の上に乗っていて、残念ながら上の部分はわかりませんが、

ぐるりと直に観られました。

天燈鬼はよく見ると三つ目で、眉が見た事がない面白い形で毛皮を腰に巻き、

ちょっと恐い顔。

龍燈鬼の方が好き(龍込み)ですが、間近で観ると結構痛み(ひび割れ的な)が

ありました。(顎の穴は金属で出来た髭の跡だそうです)

上目で燈台を見上げる龍燈鬼は龍のしっぽを掴み、「バランスを崩すから邪魔

するな!」と言っているかのよう。

それを見る龍はあきれ顔で(笑)「何やってんだ?」というようなユーモラスな

表情。天燈鬼と違って色々想像出来るせいか、眺めていて飽きません。

康弁(三男)は陽気でお茶目(個人の印象(笑))。

筋肉の付き方は力士(四股を踏むと出来る)に酷似していて、正確な描写だそう

ですが、単独?の作品はこれだけとか。

(フィギュアは小さすぎ… 仏像可動フィギュアシリーズで出して欲しいです)

十二神将立像。

これも(以下略)

東京国立博物館(五躰)と静嘉堂文庫に分かれて収蔵されていて、全てが揃う

のは42年ぶりだとか。一カ所で観られるのは本当に有り難いです。

約60cmと小さめですが、表情やポーズにそれぞれ特徴があり、どれも個性的です。

背面を見ると皆毛皮を着ていて、鎧はややあっさりとしたデザイン。

運慶作では?と期待されていたものの、残念ながら死後に造られた事が判明した

そうです。

やっぱり戌神が一番カッコイイ(笑)

◈ まとめです。

会場を出て、出入り口1階右手(階段から見ると左手)に記念撮影コーナーが

あり、黒板の前に入って一緒に撮れるようになっていました。

◈◈第1章 運慶を生んだ系譜−康慶から運慶へ

デビュー作の大日如来です。

以前観た時はガラスケース越しでしたが、台座部分の下も眺める事が出来ました。

今回はぐるりと眺められる代わりに、台座部分は暗いのと混雑で全然見えず…

後の作品よりはほっそりしていて若々しく、既にただ者ではない雰囲気が漂って

います。背面も彫刻があり、仏師で初めて自作に名を入れた(康慶の息子運慶)

そうで、「どうだ!」と世に出した時の誇らしげな顔が目に浮かぶようです。

そんな運慶も、父康慶の影響が大きかったと思える四天王像。

やはり迫力がありました。

30代の傑作毘沙門天。

運慶の中で一番好きな作品です。(一番本人−六波羅蜜寺の像−に似ている気が

します)

背後のひねり、鎧が弾けそうな程ずっしりとしていてリアルな体型。

丸っこい邪鬼が多い中、重みでプレスされたように平べったいのが面白い(笑)

実際にこのポーズをとってみると、左足がかなり辛いです(笑)

◈◈第2章 運慶の彫刻−その独創性

上から更に数年後の毘沙門天。

以前観たのはこちらですが、鎧の部分などの細部もあっさりとしていて、「えっ?!

こっちが先じゃないの?」と思う位、完成度が違うような…

邪鬼も丸くて可愛いし(笑)、目の表現(こちらの方が人間と同じ)なども含め、

依頼主の好みを反映したのではないか?との説があるそうです。

大日如来(小さめの二躰)はガラスケースの中で、背面や厨子の内部は見えません。

以前観られたのでいいかな…と思いましたが、ちょっと残念です。

不動明王は丸顔で(運慶は大日如来以外は丸顔(笑))、歯(牙?)がないせいか

恐さはなく、ちょっと困っているように見えました。

後の迦楼羅炎、鳥の顔と翼がある?!のは初めて見ました。

背面は黒でした(笑)

最晩年の大威徳明王(だいとくいみょうおう)、今回どこにあるかわかりません

でした…(壁際のケースだったんですね)

八大童子はガラスケースの中にあり、ちょっと見上げるような高さで、ぐるりと

観られる代わりに頭の上の部分は見えません。

前回は直で目の高さで八躰だったけど背後は…で、どちらも一長一短(苦笑)

印象は前回と変わりませんでしたが、今回の照明はより立体感を強調するようで

良かったです。

浄楽寺の不動明王の童子とは全く雰囲気が違うのは、やはり依頼主の好みかもしれ

ません。

無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像と四天王立像。

拝観が限られている興福寺南円堂を再現したとの事で、画像よりも広い空間で、

2mを超える人間離れした姿…なのに、表情は人間に近く、何か言いたげな表情

に見えました。

無著菩薩、あの包みの中身は何だろう…などと妙な事を考えつつ背面を見ると、

裾の辺りに細かい文字が…

経文?(1文字5mm角位)の書かれた紙が何枚も(筆跡は同じ)貼られています。

一体誰が何の為に?

四天王は運慶作ではないか?との説が出ているそうですが、髪の髷を留めている

飾りが、以前観た高野山の広目天(快慶作)に似ています。

しかし、その四天王とも、興福寺の十二神将立像とも作風が違います。

湛慶の三十三間堂の二十八部衆像とも違うこの躍動感は、慈恩寺の十二神将立像

(多分こちらの方がこの後)に近いような気がします。

背面を見ると、鎧の下に毛皮(虎だそうです)を着ていて、デザインもそれぞれ

違い、見えない所まで細かく、拘りが感じられてカッコイイです。

足元が邪鬼じゃない?と思ったら、図録に「後補」とあり納得。

江戸時代の火災で、上の四天王像だけを運び出したのではないかとの事ですが、

だとしたら可哀想。踏まれている邪鬼(多分恐い系)を見たかったです…

◈◈第3章 運慶風の展開−運慶の息子と周辺の仏師

系図です。

長男 湛慶(たんけい)

次男 康運

三男 康弁

康慶(こうけい)−−運慶−−

四男 康勝(こうしょう)−−康円

五男 運賀

六男 運助

重源上人像。厳しい表情で粗彫りのような作風です。

運慶作と言われているそうですが、さっきの四天王像に近いような…

運慶の地蔵菩薩(表情)とは違う「恐さ」がありました。

海住山寺(かいじゅうせんじ)の四天王立像。

出展されると知り、楽しみにしてました。

以前、東大寺の盧舎那仏の回りに高さ約12mの四天王像があった…という特番で、

彩色の参考に紹介されていた仏像です。

ガラスケース越しにキラリと光る髪飾りは側面が針金状に見える程薄く、約40cm

という小ささなのに、鎧は何層にも重ねた(小さいパーツを別に造り、貼って

ある)飾りという凝った造り。

背面を見ると上や下に毛皮を着ていて、ちゃんと毛並みまで描かれているのには

驚きました。

開いた口にはしっかり歯まであり、彩色も細かく鮮やかで、実物はやはり画像の

何倍も凄いです。

雪蹊寺の毘沙門天、吉祥天、善膩師(ぜんにし)童子。

運慶の長男湛慶作で、昨年イタリアに出展された仏像です。

今回知らなかったので、「えっ?!」と驚きました(笑)

作風は運慶に似てますが、彫りが浅めでひねりはなく、自然な立ち姿で邪鬼は…

足部分がない? 顔は頬の部分が2:1位、真ん中に寄せたような感じです。

妻吉祥天と息子善膩師童子は小さいですが、毘沙門天と同じで頬が広めで、微笑

む表情が可愛らしかったです。

個人的に、作風には仏師の人柄が出るような気がします。

湛慶は真面目で穏やかな人だったのかもしれませんね。

「鳥獣戯画」でおなじみ、高山寺の子犬。

まさかここで見られるとは思わなかったです。

両手に載る位の大きさで、小首を傾げ、くるんとしたしっぽがキュート(笑)

後ろ姿も可愛くて、表情が湛慶の善膩師童子によく似ていると思いました。

龍燈鬼と天燈鬼。

これも楽しみにしてました。

八大童子と同じ位の台の上に乗っていて、残念ながら上の部分はわかりませんが、

ぐるりと直に観られました。

天燈鬼はよく見ると三つ目で、眉が見た事がない面白い形で毛皮を腰に巻き、

ちょっと恐い顔。

龍燈鬼の方が好き(龍込み)ですが、間近で観ると結構痛み(ひび割れ的な)が

ありました。(顎の穴は金属で出来た髭の跡だそうです)

上目で燈台を見上げる龍燈鬼は龍のしっぽを掴み、「バランスを崩すから邪魔

するな!」と言っているかのよう。

それを見る龍はあきれ顔で(笑)「何やってんだ?」というようなユーモラスな

表情。天燈鬼と違って色々想像出来るせいか、眺めていて飽きません。

康弁(三男)は陽気でお茶目(個人の印象(笑))。

筋肉の付き方は力士(四股を踏むと出来る)に酷似していて、正確な描写だそう

ですが、単独?の作品はこれだけとか。

(フィギュアは小さすぎ… 仏像可動フィギュアシリーズで出して欲しいです)

十二神将立像。

これも(以下略)

東京国立博物館(五躰)と静嘉堂文庫に分かれて収蔵されていて、全てが揃う

のは42年ぶりだとか。一カ所で観られるのは本当に有り難いです。

約60cmと小さめですが、表情やポーズにそれぞれ特徴があり、どれも個性的です。

背面を見ると皆毛皮を着ていて、鎧はややあっさりとしたデザイン。

運慶作では?と期待されていたものの、残念ながら死後に造られた事が判明した

そうです。

やっぱり戌神が一番カッコイイ(笑)

◈ まとめです。

会場を出て、出入り口1階右手(階段から見ると左手)に記念撮影コーナーが

あり、黒板の前に入って一緒に撮れるようになっていました。

とにかく人が多すぎ(苦笑)

10−10に10万人、11−02に30万人、11−14に40万人、11−22に50万人突破、最終

的には入館時間延長で60万人突破、2017年の動員数で3位だそうです。

(1位は「ミュシャ」65万人、2位は「国宝」62万人)

とにかく人が多すぎ(苦笑)

10−10に10万人、11−02に30万人、11−14に40万人、11−22に50万人突破、最終

的には入館時間延長で60万人突破、2017年の動員数で3位だそうです。

(1位は「ミュシャ」65万人、2位は「国宝」62万人)

床が見えないどころか、前へ進むのも一苦労(変則的なレイアウトのせい)で、

入場制限やってこれ……

お陰で壁際や角等を見落とし(近づけず)、後で「えっ、これどこにあったの?!」

というものがいくつかありました…(TVのゆったり空間が羨ましい……)

TVの特番(3本)では運慶だけが取り上げられ、康慶他や第2会場は全部カッ

ト(哀)で記憶を手繰るしかないという……

でも、これだけの作品を一度に背後まで観られるという、贅沢で貴重な体験が

出来て良かった!です。

やっぱり仏像は慶派!(笑)

来秋、東博で特別展「大報恩寺」(仮)開催だそうで楽しみです!

本館の方で「運慶の後継者たち―康円と善派を中心に」をやっていたので、そち

らも観てきました。感想はこちらです。

◈◈おまけです。

本館前、主のようなユリノキも紅葉が始まっていて綺麗でした。

床が見えないどころか、前へ進むのも一苦労(変則的なレイアウトのせい)で、

入場制限やってこれ……

お陰で壁際や角等を見落とし(近づけず)、後で「えっ、これどこにあったの?!」

というものがいくつかありました…(TVのゆったり空間が羨ましい……)

TVの特番(3本)では運慶だけが取り上げられ、康慶他や第2会場は全部カッ

ト(哀)で記憶を手繰るしかないという……

でも、これだけの作品を一度に背後まで観られるという、贅沢で貴重な体験が

出来て良かった!です。

やっぱり仏像は慶派!(笑)

来秋、東博で特別展「大報恩寺」(仮)開催だそうで楽しみです!

本館の方で「運慶の後継者たち―康円と善派を中心に」をやっていたので、そち

らも観てきました。感想はこちらです。

◈◈おまけです。

本館前、主のようなユリノキも紅葉が始まっていて綺麗でした。

本館に、一度見たかった「自在龍置物」(明珍宗察−みょうちんむねあき−1713作)

があって「?!!!」(長さは1m位? こう見るとフィギュアは忠実に作られていた

んですね。手足の間隔が広すぎるとか言って済みません(苦笑))

本館に、一度見たかった「自在龍置物」(明珍宗察−みょうちんむねあき−1713作)

があって「?!!!」(長さは1m位? こう見るとフィギュアは忠実に作られていた

んですね。手足の間隔が広すぎるとか言って済みません(苦笑))